Los misteriosos agujeros de los Andes fueron un mercado: resuelto el enigma del Monte Sierpe

Un equipo internacional de arqueólogos ha descifrado el propósito de los más de cinco mil agujeros alineados en el desierto peruano: un mercado preincaico donde el trueque se registraba con la tierra. El hallazgo pone de manifiesto una sofisticada forma de contabilidad indígena que anticipó el orden económico del Imperio inca.

Por Enrique Coperías

Un estudio liderado por la Universidad de Sídney demuestra que los célebres agujeros del Monte Sierpe, en el sur del Perú, formaban parte de un sistema indígena de trueque y registro. El hallazgo resuelve un enigma arqueológico que intrigó al mundo durante casi un siglo. Cortesía: Jacob Bongers

A vista de dron, el cerro parece cubierto por una cicatriz artificial: miles de hoyos perfectamente alineados recorren la ladera como una gigantesca huella de serpiente. Durante casi un siglo, los arqueólogos han debatido qué era el Monte Sierpe, también conocido como la Banda de Agujeros, un lugar tan singular que llegó a inspirar teorías de ovnis y civilizaciones perdidas.

Ahora, un estudio internacional publicado en la revista Antiquity propone una explicación mucho más terrenal, aunque no menos fascinante: aquel paisaje perforado habría sido, hace casi mil años, un sistema indígena de contabilidad y trueque, un mercado sin dinero en el corazón del antiguo reino chincha, en el sur de Perú.

El hallazgo pone fin a una de las incógnitas más duraderas de la arqueología andina. El Monte Sierpe, situado en el árido valle del río Pisco, a unos 35 kilómetros del océano Pacífico, se extiende a lo largo de kilómetro y medio con unas 5.200 cavidades excavadas en la tierra, de uno o dos metros de diámetro y hasta un metro de profundidad.

Monte Sierpe: arqueología de un enigma andino

Desde su descubrimiento en 1933, cuando el explorador y geólogo estadounidense Robert Shippee fotografió la zona desde el aire para National Geographic, el lugar ha desconcertado a los investigadores. Se habló de tumbas, de depósitos, de trampas para niebla o incluso de una defensa militar. Pero ninguna teoría lograba cuadrar del todo con la escala y la disposición casi matemática de las hileras.

El nuevo trabajo, liderado por el arqueólogo Jacob Bongers, de la Universidad de Sídney, en Australia, combina tecnología de drones con análisis microscópico de sedimentos para ofrecer una imagen más nítida del enigmático conjunto. Su conclusión: el Monte Sierpe fue, entre los siglos XI y XV, un espacio de intercambio y registro, primero bajo el poderoso reino de Chincha y después, ya en época inca, como punto de contabilidad tributaria.

🗣️ «¿Por qué harían los pueblos antiguos más de 5.000 agujeros en las estribaciones del sur del Perú? ¿Eran jardines? ¿Captaban agua? ¿Tenían una función agrícola? No sabemos por qué están aquí, pero hemos obtenido nuevos datos prometedores que ofrecen pistas importantes y apoyan teorías novedosas sobre el uso del sitio», explica Bongers en un comunicado de la Universidad de Sídney.

El reino de Chincha: comerciantes, guano y rutas del trueque

Antes de la llegada de los incas, los valles de Chincha y Pisco formaban un pequeño imperio local. Los cronistas españoles hablaban de un señorío rico y densamente poblado, con más de 100.000 habitantes, sustentado por la fertilidad del suelo y el uso del guano de las islas Chincha como abono.

Los chinchas eran comerciantes natos: controlaban caravanas de llamas hacia la sierra y flotas de balsas que recorrían la costa hasta Ecuador, intercambiando metales, tejidos, conchas de moluscos del género Spondylus y productos agrícolas. Sus ferias y mercados —los catu o lugares de trueque, según los vocabularios coloniales— eran vitales para la economía regional.

En ese contexto, el Monte Sierpe ocupaba un punto estratégico: un nudo de caminos prehispánicos que conectaban la costa con los Andes, a medio camino entre los grandes centros administrativos incas de Tambo Colorado y Lima La Vieja. Su emplazamiento, en una franja ecológica intermedia entre el desierto costero y los valles altos —la chaupiyunga—, lo convertía en un lugar de encuentro natural entre comunidades agricultoras, pescadoras y caravaneras.

Vista aérea de Monte Sierpe captada en 1933 por el explorador Robert Shippee y publicada por la National Geographic Society, la primera imagen que reveló al mundo la enigmática Banda de Agujeros del valle de Pisco. Cortesía del American Museum of Natural History

Un paisaje contado en agujeros: patrones, quipus y números

El equipo de Bongers cartografió el sitio con drones y un sistema GPS de alta precisión. Descubrieron que las cavidades no estaban dispuestas al azar: formaban bloques y secciones separadas por pasillos, como si cada conjunto correspondiera a una unidad o grupo distinto. En algunas zonas se repetían patrones numéricos —filas de ocho, siete u once agujeros— que evocaban cierta lógica de registro o conteo.

Esa regularidad, explican los autores, recuerda a los quipus, los cordones anudados incas utilizados para llevar cuentas y censos. De hecho, un quipu encontrado cerca del valle de Pisco muestra agrupaciones similares, con cuerdas organizadas en conjuntos de diez, once o doce.

La comparación sugiere que los habitantes de Monte Sierpe podrían haber llevado un control visual y espacial de los productos, como si la ladera fuera un gigantesco tablero de contabilidad. «Este es un descubrimiento extraordinario que amplía nuestra comprensión sobre los orígenes y la diversidad de las prácticas indígenas de contabilidad dentro y más allá de los Andes», asevera Bongers.

Ni tumbas, ni minas, ni fortalezas, ni cementerios

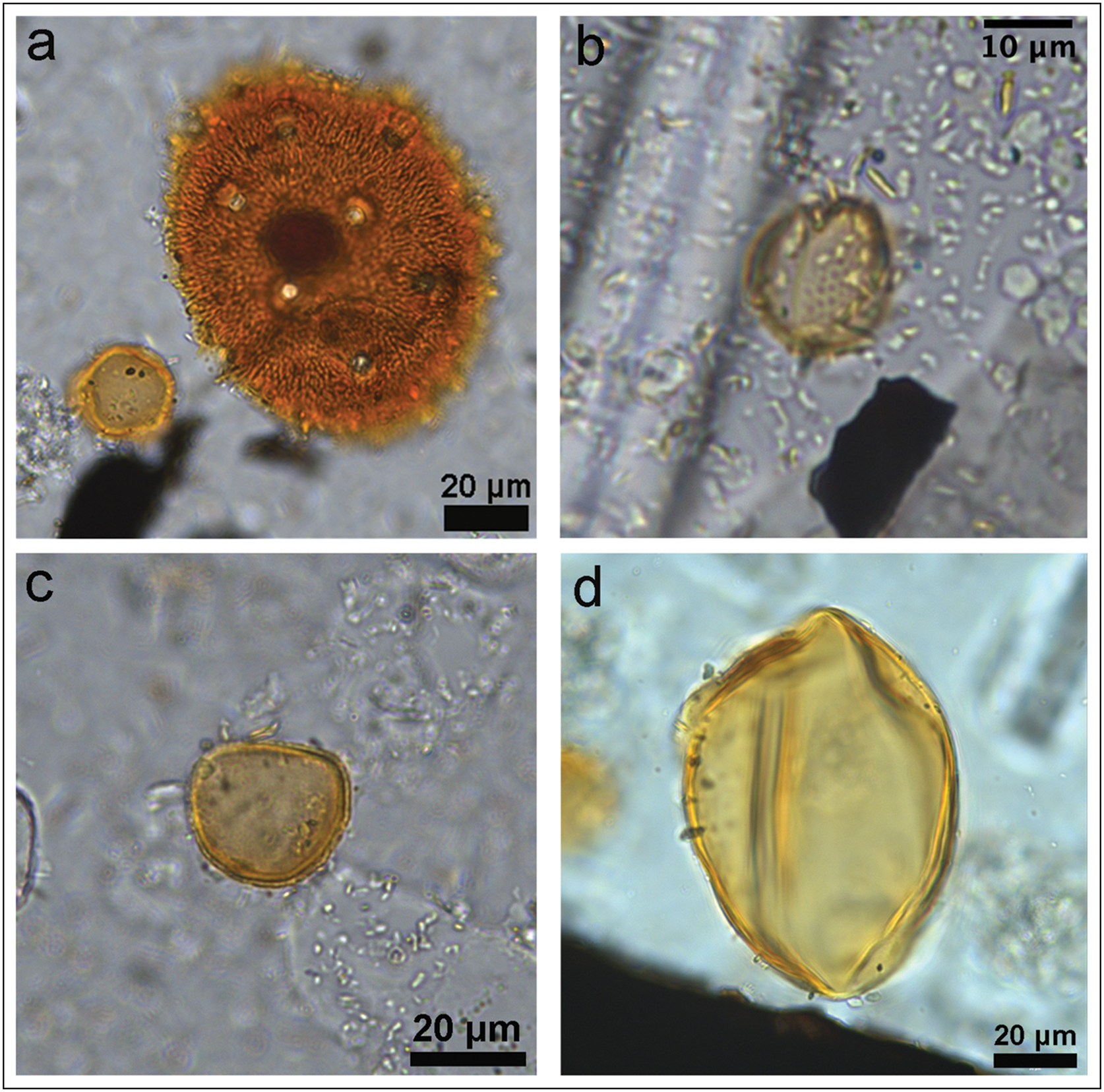

Los investigadores también tomaron muestras de tierra en veintiún agujeros para buscar restos microscópicos de plantas. Los resultados fueron reveladores, ya que lograron aislar polen y almidones de maíz, calabaza, amaranto, sauces, carrizo e incluso algodón, junto con especies silvestres de las riberas y del altiplano.

En los agujeros no hay rastros de huesos ni minerales, lo que descarta que fueran tumbas o minas. Tampoco hay evidencias de fortificaciones ni restos de agua que sustenten la hipótesis agrícola. En cambio, los restos vegetales encajan con la idea de que allí se depositaban bienes perecederos, posiblemente envueltos en cestos o esteras trenzadas, como las que se siguen elaborando en la región.

🗣️ «El polen de maíz y de plantas que requieren polinización por insectos indica una manipulación humana —explica Bongers. Y añade—: No son granos transportados por el viento. Alguien llevó esos productos hasta los agujeros».

Los investigadores creen que las cavidades pudieron servir para exponer o guardar temporalmente los bienes durante las ferias periódicas; también para simbolizar cantidades equivalentes en el trueque. «Esto es muy intrigante —dice este arqueólogo—. Quizá se trataba de un mercado preincaico, como un mercadillo. Sabemos que la población prehispánica de esta zona rondaba las 100.000 personas. Es posible que comerciantes itinerantes, mercaderes marítimos y caravanas de llamas, junto con agricultores y pescadores, se reunieran aquí para intercambiar productos locales como maíz y algodón. En el fondo, veo estos agujeros como una forma de tecnología social que reunía a las personas, y que más tarde se convirtió en un sistema de contabilidad a gran escala bajo el Imperio inca».

Polen de distintas especies hallado en Monte Sierpe: Malvaceae, Salix, Typha y Zea mays. Foto: C. Kiahtipes

Monte Sierpe, como un mercado sin moneda ni escritura

En las sociedades prehispánicas andinas, el comercio se basaba en el trueque, no en el dinero. Los bienes —granos, tejidos, pescado seco, cerámica o metales— se intercambiaban por equivalencias aceptadas por costumbre. Algunos lugares, como los tiangues descritos por el cronista Cieza de León, funcionaban como mercados regulares donde distintas comunidades acudían a negociar.

El Monte Sierpe, según el nuevo estudio, habría sido uno de esos nodos de intercambio, un espacio monumental destinado a reunir productores y consumidores bajo una estricta organización visual.

«Cada agujero pudo representar una unidad de cuenta: una canasta de maíz, un fardo de algodón, una cantidad estándar de pescado seco», podemos leer en el artículo. Las filas y secciones podrían haber correspondido a distintos clanes o pueblos, cada uno responsable de un tramo. En un entorno sin moneda, la visibilidad y la estandarización eran esenciales para garantizar la equidad de los intercambios.

Los autores proponen que el sistema de hoyos actuaba como una especie de mercado a cielo abierto y registro colectivo, donde la contabilidad se hacía con los ojos y con el cuerpo, no con papel ni metal. «Aún quedan muchas preguntas —reconoce Bongers—: ¿por qué este monumento solo aparece aquí y no en todo el mundo andino? ¿Fue el Monte Sierpe una especie de quipu paisajístico? Pero nos estamos acercando a entender este misterioso sitio. Es realmente emocionante».

De mercado a contaduría imperial: la era inca

Con la expansión inca en el siglo XV, el sofisticado mundo chincha fue absorbido por el imperio de Cusco. Los incas mantuvieron a sus antiguos señores como aliados y reorganizaron la economía bajo el sistema del mit’a, un tributo en trabajo o productos regulado por censos y controles decimales. En ese contexto, el Monte Sierpe habría cambiado de función: de mercado local a centro de recaudación y contabilidad estatal.

Los autores comparan el sitio con el complejo de Inkawasi, en el valle vecino de Cañete, donde se hallaron cuadrículas pintadas en los suelos de los almacenes junto a quipus usados para registrar cosechas. «El Monte Sierpe pudo haber sido una versión monumental y al aire libre de esos espacios de control», apunta el estudio. Cada bloque de agujeros habría correspondido a una comunidad tributaria, encargada de depositar su parte de la producción —maíz, algodón, calabazas— en el área asignada.

El hallazgo de patrones numéricos y la similitud con los quipus incas refuerzan esta idea de una contabilidad visual, donde el paisaje mismo funcionaba como libro mayor. Si los incas llevaron su burocracia a los cerros, Monte Sierpe sería uno de los ejemplos más espectaculares de cómo los pueblos andinos integraban la administración y el territorio.

🗣️ «Esta investigación aporta un importante estudio de caso andino sobre cómo las comunidades del pasado modificaron los paisajes para reunir a las personas y fomentar la interacción», afirma Bongers.

Jacob Bongers aterriza un dron durante el trabajo de campo en Perú. Cortesía: J. Rodríguez

Desmontando los mitos: arqueología frente a la pseudociencia

La investigación también busca poner freno a décadas de interpretaciones sensacionalistas. Desde que las primeras fotos aéreas circularon en los años treinta, la Banda de Agujeros ha sido un imán para teorías pseudocientíficas: pistas de aterrizaje alienígenas, mensajes a los dioses, minas perdidas.

«Estamos todos enormemente orgullosos de su logro —subraya la profesora Kirsten McKenzie, directora del Vere Gordon Childe Centre de la Universidad de Sídney—. Y añde—: Monte Sierpe es un sitio muy conocido que atrae muchos comentarios populares en internet, incluida desinformación que amenaza con eclipsar los conocimientos indígenas y el sentido de pertenencia comunitaria sobre la historia y el patrimonio.

En palabras de McKenzie, «el equipo del arqueólogo Bongers ha sacado a la luz un ejemplo increíble de contabilidad e intercambio indígena mediante una investigación interdisciplinaria y una amplia gama de competencias, mostrando cómo las tecnologías y los análisis más avanzados conducen a una comprensión completamente nueva de las comunidades andinas del pasado».

El estudio no zanja todos los interrogantes. Los investigadores planean futuras excavaciones y más dataciones por radiocarbono para precisar la cronología y función exactas. Pero los indicios son contundentes: bajo el sol del desierto peruano, aquella serpiente de agujeros no guarda secretos cósmicos, sino el rastro de una civilización andina que supo contar, comerciar y administrar sin escribir un solo número.

El Monte Sierpe emerge así como una lección de historia económica: un recordatorio de que las primeras formas de contabilidad indígena no nacieron en tablillas de arcilla ni en papiros, sino también en la tierra misma, en hileras de huecos donde el trueque se medía con agujeros y memoria colectiva.▪️

Información facilitada por la Universidad de Sídney

Fuente: Bongers J. L., Kiahtipes C. A., Beresford-Jones D. et al. Indigenous accounting and exchange at Monte Sierpe (‘Band of Holes’) in the Pisco Valley, Peru. Antiquity (2025). DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2025.10237