¿Puede la gravedad clásica generar entrelazamiento cuántico? Un hallazgo que desafía las fronteras de la física moderna

Lo que creíamos imposible acaba de ocurrir en las ecuaciones: una gravedad no cuántica también puede crear entrelazamiento. El descubrimiento obliga a reescribir los límites de la física y a repensar cómo entendemos el tejido mismo del universo.

Por Enrique Coperías

Un estudio en Nature muestra que incluso una gravedad clásica puede crear entrelazamiento cuántico, algo que desafía las ideas sobre cómo funciona realmente el universo. Foto de Omar Abozeid en Pixabay

Desde que Albert Einstein se burló del entrelazamiento cuántico definiéndolo como «una acción fantasmal a distancia», la física no ha dejado de intentar reconciliar la mecánica cuántica y la relatividad general.

En esa frontera entre lo muy pequeño y lo muy grande, donde la física cuántica y la gravedad deberían encontrarse, se alza el mayor enigma de la ciencia moderna: ¿es la gravedad una fuerza cuántica o clásica?

Un artículo publicado en la revista Nature por los físicos Joseph Aziz y Richard Howl, de la Universidad Royal Holloway de Londres, en el Reino Unido, pone patas arriba uno de los supuestos que guiaban esa búsqueda. Según su trabajo, incluso si la gravedad fuera completamente clásica, es decir, no sujeta a las reglas cuánticas, podría producir entrelazamiento entre dos objetos. Y eso significa que los experimentos diseñados para demostrar que la gravedad es cuántica podrían no ser tan concluyentes como se pensaba.

El origen del dilema: el experimento de Feynman

La idea de probar la naturaleza cuántica de la gravedad tiene raíces profundas. En 1957, durante una conferencia en Chapel Hill (Carolina del Norte), el físico teórico estadounidense Richard Feynman planteó una reflexión que marcaría la historia de la física teórica. Imaginó una pequeña masa colocada en una superposición cuántica de posiciones, es decir, en dos lugares a la vez. Si esa masa posee un campo gravitatorio, razonó Feynman, entonces dicho campo también debería estar en superposición.

Y si ese campo en superposición interactuaba con otro objeto cercano, podría inducir una superposición en él, de modo que ambos cuerpos acabarían entrelazados. Esa simple deducción llevó a Feynman a una conclusión profunda: si el campo gravitatorio puede mediar entrelazamiento, entonces la gravedad debe tener una naturaleza cuántica.

No se trataba de un experimento práctico, sino de un argumento conceptual: una gravedad puramente clásica, incapaz de transmitir información cuántica, no podría generar entrelazamiento. Décadas después, esa idea se transformaría en propuestas experimentales concretas, con átomos, fotones y, más recientemente, nanopartículas en superposición cuántica. Los más conocidos son los de Sougato Bose, en Londres, y Chiara Marletto y Vlatko Vedral, en Oxford, cuyos diseños intentan detectar si dos microesferas suspendidas pueden entrelazarse sólo mediante gravedad.

La lógica parece clara: si aparece entrelazamiento, la gravedad tiene que ser cuántica. Pero Aziz y Howl han encontrado un resquicio en ese argumento.

Dos esferas, una azul y otra roja, unidas por un hilo de luz que simboliza el entrelazamiento cuántico sobre una malla de espacio-tiempo deformado. Una imagen conceptual del delicado puente entre la gravedad clásica y la física cuántica. Imagen generada con IA-DALL-E

Qué encontraron los investigadores

Hasta ahora, la mayoría de los teoremas que justificaban la equivalencia «entrelazamiento implica gravedad cuántica» se apoyaban en una idea clave: una teoría clásica solo puede transmitir información clásica. En el lenguaje de la información cuántica, eso se llama LOCC (Local Operations and Classical Communication): operaciones locales y comunicación clásica. Si la gravedad fuera clásica, actuaría como un mensajero incapaz de transportar bits cuánticos (cúbits). El entrelazamiento cuántico, que requiere el intercambio de información genuinamente cuántica, quedaría fuera de su alcance.

Pero Aziz y Howl revisaron esa conclusión desde una perspectiva más completa. En lugar de describir la materia con la mecánica cuántica tradicional, utilizaron la teoría cuántica de campos, el marco que realmente describe cómo se comportan las partículas elementales y los campos en el universo. Y el panorama cambió radicalmente.

En ese contexto más riguroso, incluso una gravedad clásica, sin gravitones —partículas elementales hipotéticas de tipo bosónico que serían las transmisoras de la interacción gravitatoria— ni fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo, puede mediar procesos que transmiten información cuántica a través de las partículas de materia. Es decir, puede entrelazar objetos.

El papel de las partículas virtuales

Para entenderlo, Aziz y How se centraron primero en el electromagnetismo. En la electrodinámica cuántica, la interacción entre dos electrones se describe como el intercambio de un fotón virtual, una excitación cuántica del campo electromagnético. Pero, como recuerdan estos dos físicos, la historia es más sutil. En efecto, incluso si el campo electromagnético se trata de forma clásica —sin cuantizarlo—, las partículas de materia pueden seguir comunicándose de forma cuántica mediante procesos virtuales que implican pares de electrones y positrones efímeros. Esos procesos no desaparecen al eliminar los fotones del juego.

La misma lógica se aplica a la gravedad. En el esquema habitual de la gravedad cuántica perturbativa, dos masas interactúan intercambiando un gravitón virtual, el análogo gravitatorio del fotón. Pero en una versión clásica de esa teoría, donde el campo gravitatorio no se cuantiza, las partículas de materia todavía pueden generar bucles de materia virtual que comunican información cuántica. Y eso basta para producir entrelazamiento.

En otras palabras: aunque la gravedad no sea cuántica, la materia sí lo es, y su comportamiento cuántico basta para introducir correlaciones que parecen cuánticas también en la interacción gravitatoria.

«Los teoremas que decían que la gravedad clásica no podía crear entrelazamiento estaban limitados por una descripción demasiado simple de la materia —explica Howl. Y añade—: Al ampliar el marco a la teoría cuántica de campos, esa frontera desaparece».

Reinterpretando el experimento de Feynman

Aziz y Howl aplicaron este nuevo marco a una versión teórica del experimento de Feynman. En él, dos pequeñas esferas idénticas se colocan en superposición cuántica y se dejan interactuar solo mediante la fuerza gravitatoria.

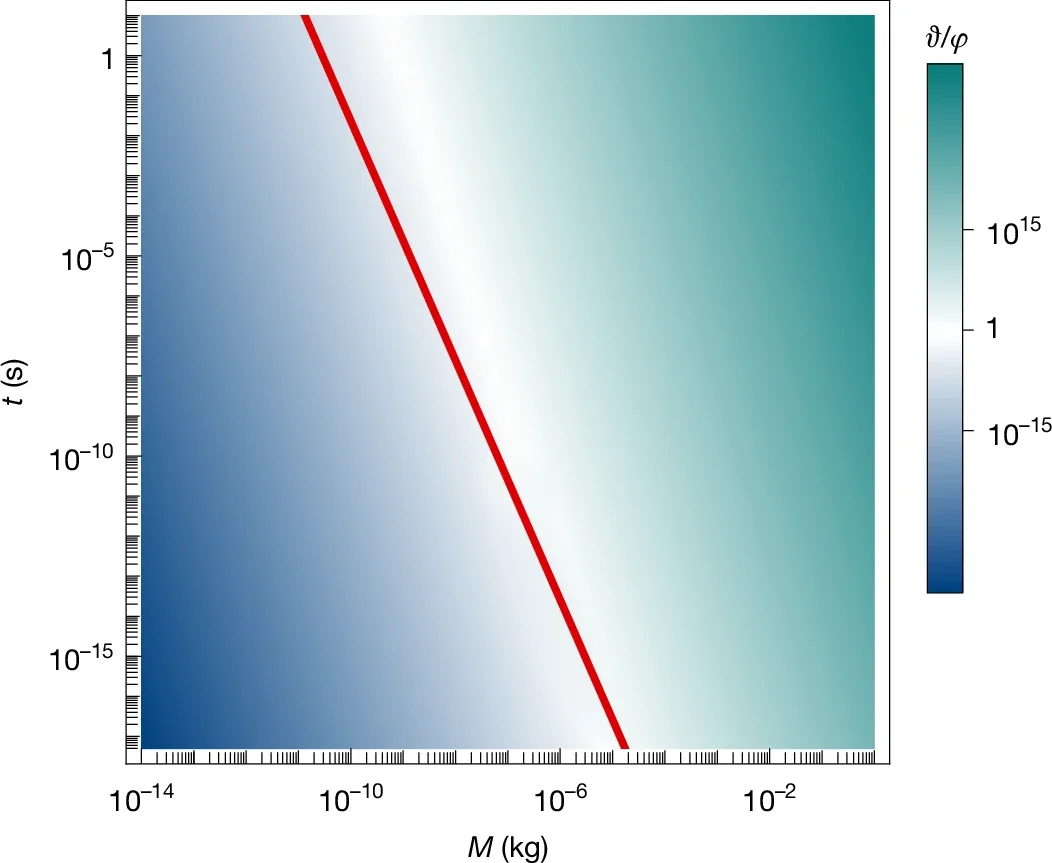

La interacción genera una fase cuántica que depende de la masa, la distancia y el tiempo. En la versión cuántica de la gravedad, esta fase aparece en segundo orden, mediada por un gravitón virtual. En la versión clásica, la fase surge más tarde, en cuarto orden, mediante procesos de materia virtual. El resultado es más débil, pero suficiente para producir entrelazamiento medible.

El parámetro que lo cuantifica, denominado theta, crece con la masa y el tiempo de interacción. A pequeña escala, su efecto es insignificante; pero cuando las masas se aproximan a la masa de Planck (10^{-8} kg) —diez elevado a -8—, el entrelazamiento clásico se vuelve comparable al cuántico.

El mensaje es claro: observar entrelazamiento no basta para afirmar que la gravedad es cuántica. Todo depende de los parámetros experimentales.

Implicaciones para los experimentos de gravedad cuántica

El hallazgo obliga a repensar las condiciones bajo las cuales un experimento puede demostrar la cuantización de la gravedad, o sea, que esta obedezca las leyes cuánticas. Según los cálculos de Aziz y Howl, para descartar explicaciones clásicas, las pruebas deberán operar en una región muy concreta del espacio de parámetros experimentales: masas, tiempos y separaciones donde el efecto cuántico predicho supere claramente al clásico.

En su artículo, los autores presentan un gráfico —una frontera entre ambos regímenes— que marca esa zona segura.

Los resultados también aportan un recordatorio más profundo: el límite entre lo clásico y lo cuántico sigue siendo borroso. La materia cuántica, inevitablemente, puede hacer que incluso campos que consideramos clásicos, como el campo gravitatorio, se comporten de formas inesperadamente cuánticas.

Un aviso a navegantes

En los últimos años, la comunidad científica ha puesto grandes esperanzas en los llamados experimentos BMV (por los citados Bose, Marletto y Vedral). Si consiguen detectar entrelazamiento entre masas micrométricas, se considerará un avance histórico: la primera evidencia de que la gravedad también es un fenómeno cuántico. Pero el trabajo de Aziz y Howl introduce una advertencia: ese resultado podría tener otra interpretación.

«El entrelazamiento gravitatorio continúa siendo una firma de la interacción gravitatoria, pero no necesariamente prueba que el campo gravitatorio sea cuántico», explica Howl. En su lugar, podría reflejar la comunicación cuántica indirecta entre las partículas de materia, mediada por un campo gravitatorio clásico.

Aun así, los autores subrayan que sus conclusiones no descartan la gravedad cuántica. Más bien, añaden matices a la forma en que interpretamos los futuros resultados. En palabras de Aziz, «si observamos entrelazamiento, no podremos cantar victoria de inmediato; tendremos que mirar más allá, al detalle de cómo y con qué intensidad se produce».

El gráfico muestra la intensidad relativa del entrelazamiento que produciría una gravedad clásica frente a una gravedad cuántica (φ), según la masa de los objetos y el tiempo de interacción. La línea roja marca el límite a partir del cual el efecto clásico se vuelve importante. Para demostrar de forma concluyente la naturaleza cuántica de la gravedad, los experimentos deberán operar a la izquierda de esa línea, donde domina el efecto cuántico. Cortesía: Joseph Aziz & Richard Howl / Nature

El reto técnico y los límites experimentales

Recrear el experimento de Feynman en un laboratorio es, en cualquier caso, una tarea titánica. Las masas deben mantenerse en superposición cuántica durante segundos enteros, en condiciones de vacío extremo —presiones del orden de 10^-15 pascales— y a temperaturas cercanas al cero absoluto (−273.144 °C). Cualquier vibración o colisión con una molécula de aire destruiría la superposición y, con ella, la posibilidad de entrelazamiento.

Algunos equipos ya han logrado suspender nanopartículas y enfriarlas hasta su estado cuántico fundamental, un paso esencial hacia ese objetivo. Pero pasar de ahí a demostrar entrelazamiento gravitatorio requerirá superar barreras tecnológicas aún mayores.

Aziz y Howl apuntan que podría ser más práctico usar masas mayores y tiempos más cortos, lo que reduciría las exigencias de vacío y estabilidad. Sin embargo, eso también incrementa el efecto clásico de entrelazamiento, complicando la interpretación. «El diablo está en los detalles», podría decir Feynman desde su tumba.

Más allá de la frontera cuántica

A pesar de la complejidad matemática de su trabajo, el mensaje filosófico que deja es sencillo y provocador: la distinción entre una gravedad clásica y una cuántica podría no ser tan nítida como creemos.

Las interacciones fundamentales del universo podrían esconder sutilezas en las que lo cuántico y lo clásico se entrelazan, nunca mejor dicho, de formas imposibles de separar del todo.

Mientras tanto, la carrera por observar el primer entrelazamiento gravitatorio real continúa. Sea cual sea el resultado, obligará a repensar nuestra visión del cosmos: un universo cuántico donde la información, la materia y el espacio-tiempo bailan juntos en una coreografía que ni siquiera Einstein habría imaginado. ▪️

Fuente: Aziz, J., Howl, R. Classical theories of gravity produce entanglement. Nature (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09595-7