Vida extrema en el Ártico: las diatomeas que desafían los límites del frío

En los rincones más gélidos del planeta, diminutas diatomeas árticas no solo sobreviven: se deslizan sobre el hielo a temperaturas récord. El descubrimiento redefine los límites de la vida extrema y abre nuevas preguntas sobre el futuro del Ártico y la posibilidad de vida en mundos helados.

Por Enrique Coperías

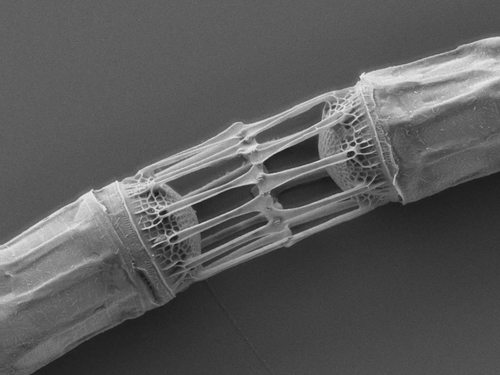

Diatomea ártica vista al microscopio, con los filamentos de actina que recorren su centro y permiten su movimiento patinador sobre el hielo.

Crédito: Prakash Lab

Cuando pensamos en los polos de la Tierra, la imagen que acude a la mente es la de vastas extensiones de hielo ártico, un entorno blanco y aparentemente muerto, donde la vida apenas puede sostenerse.

Sin embargo, bajo esa superficie gélida, en los poros y canales microscópicos del hielo marino, ocurre un fenómeno fascinante: diminutas algas llamadas diatomeas no solo sobreviven, sino que también se desplazan activamente en un medio que a primera vista parecería incompatible con cualquier forma de movimiento celular.

Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) revela que algunas especies de diatomeas árticas han desarrollado una estrategia de locomoción única: son capaces de deslizarse directamente sobre el hielo a temperaturas de hasta −15 °C, estableciendo un récord de motilidad en células eucariotas.

«Esto no es criobiología de película de los años 80. Las diatomeas están tan activas como podamos imaginar, hasta que las temperaturas bajan a −15 °C, lo cual es sorprendent», subraya Manu Prakash, profesor de Bioingeniería en Stanford y autor principal del trabajo.

Qué son las diatomeas y por qué son clave en el Ártico

Las diatomeas son microalgas unicelulares que están rodeadas por una pared celular única hecha de sílice opalino (dióxido de silicio hidratado) llamada frústula. Son famosas por su importancia en la producción de oxígeno y en el ciclo global del carbono.

En el Ártico, forman parte esencial de las comunidades que habitan dentro del hielo marino, un entorno que cubre hasta el 13 % de los océanos del planeta durante gran parte del año. Allí, atrapadas en canales microscópicos de salmuera, estas algas deben enfrentarse a temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, alta salinidad, oscuridad polar prolongada y un espacio reducido que limita el intercambio de nutrientes.

Hasta ahora se sabía que las diatomeas del hielo poseían adaptaciones bioquímicas notables: membranas más fluidas, proteínas anticongelantes y cambios metabólicos que les permiten resistir la congelación. Lo que no estaba claro era cómo podían elegir su posición dentro de los poros del hielo, migrando hacia capas más iluminadas o ricas en nutrientes cuando las condiciones lo exigían.

El nuevo trabajo da una respuesta contundente: gracias a un mecanismo de motilidad inédito, las diatomeas polares literalmente patinan sobre el hielo.

«Puedes ver a las diatomeas deslizándose, como si estuvieran patinando sobre el hielo», describe Qing Zhang, investigadora posdoctoral en Stanford y autora principal del estudio.

Cómo se descubrió: expedición científica en el mar de Chukchi

El descubrimiento fue posible gracias a una expedición de 45 días en 2023 a bordo del buque R/V Sikuliaq, que recorrió el mar de Chukchi, en el norte de Alaska. Los investigadores extrajeron núcleos de hielo y examinaron sus capas internas con un microscopio subcero diseñado para funcionar a temperaturas bajo cero.

Esta innovación técnica permitió, por primera vez, observar directamente el comportamiento de las diatomeas dentro de su hábitat natural, algo que antes resultaba imposible porque el hielo dispersa la luz y dificulta la microscopía convencional.

El resultado fue asombroso: especies de géneros como Navicula, Pleurosigma y Entomoneis se movían activamente sobre películas de hielo ártico a temperaturas tan bajas como −15 °C, dejando tras de sí rastros visibles de mucílago, una sustancia viscosa compuesta sobre todo de polisacáridos y proteínas. En comparación, especies de las mismas familias procedentes de aguas templadas perdían toda capacidad de movimiento en cuanto entraban en contacto con el hielo.

«Lo sorprendente es que las diatomeas se desplazaban sin agitarse, sin contraerse ni usar apéndices. Practican el arte del deslizamiento», dice Zhang.

Más aún, cuando se comparó la velocidad de desplazamiento en superficies de vidrio, las diatomeas árticas eran casi diez veces más rápidas que sus equivalentes templadas a 0 °C. Es decir, no solo sobreviven en el frío, sino que lo convierten en su escenario óptimo de movilidad celular.

El mecanismo del movimiento: mucílago y motores moleculares

Pero ¿cómo logran moverse sobre una superficie sólida y congelada? La clave está en el mucílago, una sustancia pegajosa que las diatomeas secretan a través de ranuras llamadas rafe. En condiciones normales, este mucílago actúa como un sistema de adhesión: el alga lo ancla al sustrato y tira de él gracias a la acción de motores moleculares (miosinas) que se desplazan sobre filamentos de actina, impulsando la célula hacia adelante.

En las especies árticas, este mucílago presenta propiedades especiales. «Hay un polímero, parecido a la baba de un caracol, que secretan y que se adhiere a la superficie, como una cuerda con un ancla —explica Zhang—. Después tiran de esa cuerda y eso les da la fuerza para avanzar».

Este mecanismo depende de actina y miosina, el mismo sistema biológico que impulsa los movimientos musculares humanos. El hecho de que siga funcionando en condiciones bajo cero es ahora una de las grandes preguntas que plantea la investigación.

Ejemplar de diatomea del género Navicula. Cortesía: Arturo Agostino / Nikon Small World

Física extrema en células microscópicas

El equipo no se limitó a observar: también desarrolló un modelo físico termohidrodinámico que integra los factores internos (el trabajo de los motores moleculares) y externos (la resistencia del medio y la viscosidad del mucílago). Las mediciones mostraron que a temperaturas bajo cero, hasta un 80 % de la fuerza generada internamente se pierde en forma de resistencia externa.

Sin embargo, las diatomeas árticas compensan este derroche de energía mediante motores más eficientes, esto es, con menor barrera energética para funcionar a bajas temperaturas, y un mucílago más fluido que reduce la fricción.

El resultado es un sistema optimizado para el frío extremo: una maquinaria biológica que, lejos de paralizarse, alcanza su máxima eficacia en condiciones que detendrían a la mayoría de las células eucariotas conocidas.

Estrategias colectivas: diversidad de velocidades

A nivel de población, las observaciones revelaron algo aún más interesante. Cuando se analizó estadísticamente la velocidad de miles de células, se descubrió que la distribución no seguía un patrón simple. En lugar de moverse todas a una velocidad promedio, algunas diatomeas permanecían casi inmóviles mientras otras alcanzaban picos de velocidad mucho más altos.

Este comportamiento se diversifica con la temperatura: a medida que el ambiente se calienta ligeramente (hasta unos 12 °C), aumenta la variedad de estrategias de movimiento. Según los investigadores, esto podría ser una forma de apuesta ecológica: unas células se mueven rápido para explorar nuevos canales de salmuera en busca de luz y nutrientes, mientras otras se quedan atrás ahorrando energía, garantizando así que la población sobreviva en un entorno impredecible.

En conjunto, esta diversidad convierte a las comunidades de diatomeas en un sistema flexible y resiliente, capaz de adaptarse rápidamente a los cambios ambientales que caracterizan al hielo marino.

Implicaciones ecológicas y climáticas

El hallazgo no es solo una curiosidad biológica. Las diatomeas del hielo desempeñan un papel central en los ecosistemas polares: son los primeros productores primarios que entran en acción antes de que florezcan las algas marinas en primavera. Al moverse dentro de los canales de salmuera, no solo buscan su propio sustento, sino que también alteran la microestructura del hielo, influyendo en la circulación de nutrientes y en la formación de floraciones bajo el hielo.

«El Ártico es blanco en la superficie, pero por debajo es verde, de un verde intenso por la presencia de algas —señala Prakash—. En cierto sentido, te das cuenta de que no se trata solo de un detalle microscópico, sino de una parte significativa de la cadena alimentaria que controla lo que ocurre bajo el hielo polar».

Saber que las diatomeas son activas abre preguntas sobre su papel en la red trófica del Ártico: ¿podrían estar transportando recursos marinos a lo largo de la cadena alimentaria, desde peces hasta osos polares? ¿Podrían incluso sus rastros de mucílago favorecer la formación de nuevo hielo, como los granos de arena que dan origen a las perlas?

Prakash, habitualmente cauto con hipótesis aún en desarrollo, reconoce esta vez una preocupación mayor: «Muchos colegas me dicen que en veinticinco o treinta años no habrá Ártico. Cuando se pierden ecosistemas, perdemos conocimiento sobre ramas enteras de nuestro árbol de la vida. Siento una urgencia en estos sistemas porque, al final, la investigación polar es crítica para el descubrimiento».

Más allá de la Tierra: astrobiología en mundos helados

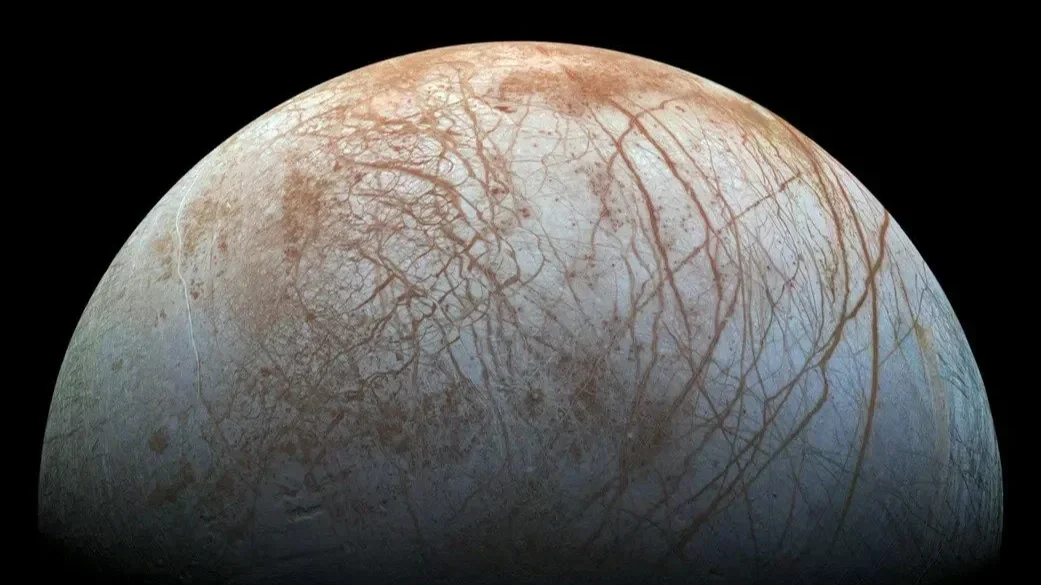

Los resultados también alimentan un debate que trasciende a nuestro planeta: si la vida puede moverse y prosperar en hielo a −15 °C, ¿qué posibilidades existen de encontrar organismos similares en lugares como Europa (una luna de Júpiter) o Encélado (luna de Saturno), donde océanos subsuperficiales están atrapados bajo kilómetros de hielo?

Aunque aún queda mucho por investigar, el ejemplo de las diatomeas árticas demuestra que la motilidad celular puede darse en condiciones mucho más extremas de lo que la ciencia había imaginado.

Este trabajo no solo documenta un récord de resistencia al frío extremo, sino que también muestra cómo la biología polar y la física se entrelazan en formas inesperadas. Al estudiar el comportamiento de estos organismos, los investigadores han tenido que combinar microscopía de alta tecnología, modelado termohidrodinámico y biología molecular.

Un laboratorio viviente en miniatura

El hielo del Ártico, lejos de ser un páramo inerte, se revela como un laboratorio viviente en miniatura, donde la evolución ha tejido soluciones elegantes a los retos más extremos. Las diatomeas que patinan en el hielo son un ejemplo perfecto de esta inventiva biológica, capaz de transformar lo que parece un obstáculo insalvable —el frío extremo— en un escenario propicio para la vida.

El descubrimiento de la motilidad en diatomeas árticas redefine los límites de la vida en condiciones extremas. Su capacidad de deslizarse sobre el hielo a temperaturas récord demuestra una adaptación finísima que combina motores moleculares eficientes, sustancias pegajosas con afinidad por el hielo y estrategias colectivas que diversifican la supervivencia.

Estas microalgas polares, invisibles a simple vista, sostienen ecosistemas marinos enteros y nos recuerdan que la vida en el Ártico, incluso en los rincones más fríos del planeta, no solo resiste: se mueve, se adapta y transforma su entorno. ▪️

Diatomeas y vida extrema: Preguntas & Respuestas

🦠 ¿Qué son las diatomeas del hielo ártico?

Son microalgas unicelulares que habitan en canales microscópicos dentro del hielo marino del Ártico.

🦠 ¿Hasta qué temperatura pueden moverse?

Se ha documentado motilidad activa hasta −15 °C, el límite más bajo registrado en una célula eucariota.

🦠 ¿Por qué es importante este descubrimiento?

Porque redefine los límites de la vida en condiciones extremas, revela el papel de las diatomeas en el ecosistema polar y abre nuevas vías en astrobiología.

🦠 ¿Qué implicaciones tiene para el cambio climático?

Las diatomeas árticas podrían alterar la dinámica de la cadena alimentaria y la formación de hielo, claves en el futuro del océano Ártico.

Información facilitada por la Universidad de Stanford

Fuente: Q. Zhang, H. T. Leng, H. Li, K. R. Arrigo & M. Prakash. Ice gliding diatoms establish record-low temperature limits for motility in a eukaryotic cell. PNAS (2025). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2423725122