Vivimos en un vacío cósmico: la nueva teoría que explica por qué el universo se expande más rápido de lo esperado

Investigadores del Reino Unido proponen que la Vía Láctea, incluida la Tierra, se encuentra dentro de un gigantesco vacío cósmico, lo que explicaría la aparente expansión acelerada del universo y resolvería la conocida tensión de Hubble, un problema esencial en cosmología moderna.

Por Enrique Coperías

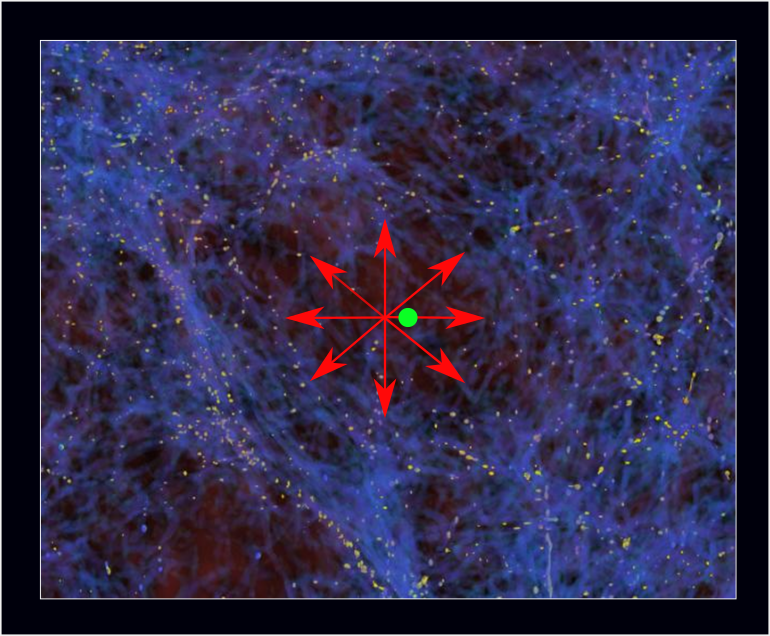

Si estuviéramos situados en una región con una densidad inferior a la media, como el punto verde, la materia fluiría lejos de nosotros, debido a la mayor gravedad de las regiones más densas circundantes, como muestran las flechas rojas. Cortesía: Moritz Haslbauer and Zarija Lukic

La Tierra, el Sistema Solar y toda la Vía Láctea podrían estar inmersos en un inmenso y misterioso vacío cósmico, una región del universo con menor densidad de materia que la media.

La hipótesis, presentada esta semana en el congreso de la Royal Astronomical Society en Durham, en el Reino Unido, plantea que esta burbuja espacial estaría provocando que el universo se expanda más rápido en nuestra vecindad que en otras zonas más lejanas. Si se confirma, podría ofrecer una salida elegante a uno de los mayores enigmas de la cosmología moderna: la llamada tensión de Hubble.

La expansión del universo es un hecho conocido desde 1929, cuando el astrónomo estadounidense Edwin Hubble formuló su famosa constante, que mide a qué velocidad se alejan de nosotros las galaxias en función de su distancia. Sin embargo, los resultados obtenidos en las últimas décadas con distintos métodos de observación han revelado una aparente contradicción.

La hipótesis del vacío: una explicación local al problema global

Las mediciones realizadas a partir del universo primitivo, como las del fondo cósmico de microondas, predicen una tasa de expansión más lenta que la observada en el universo cercano, donde las galaxias parecen huir a mayor velocidad. A esta discrepancia se la conoce como tensión de Hubble, y aún no tiene una explicación satisfactoria.

Una de las soluciones más prometedoras la propone el astrofísico Indranil Banik, de la Universidad de Portsmouth, en el Reino Unido, que estamos situados dentro de una gigantesca cavidad cósmica, de unos mil millones de años luz de radio, con una densidad de materia aproximadamente un 20% inferior a la media universal.

Según su modelo, la materia situada fuera de este vacío ejercerá una atracción gravitatoria hacia sí misma, y haría que el interior se vacíe cada vez más. Este proceso generaría un efecto local de expansión acelerada, lo que explicaría por qué vemos un universo más dinámico de lo que predicen los modelos estándares.

«Una solución local como un vacío cósmico es muy atractiva porque la tensión de Hubble parece ser también un fenómeno local —dijo Banik durante su intervención en el encuentro astronómico—. La existencia de esta cavidad haría que las velocidades de recesión observadas en las galaxias cercanas fueran mayores de lo esperado, sin necesidad de modificar la física fundamental».

Las oscilaciones acústicas de bariones (BAO) —el sonido del big bang— apoyan la idea de un vacío local. Cortesía: Gabriela Secara / Perimeter Institute

Evidencia: las oscilaciones acústicas de bariones y el eco del big bang

Para que la idea sea viable, no basta con el razonamiento teórico. También es necesario que haya evidencia empírica. Y, según Banik, la hay. Las observaciones realizadas durante los últimos veinte años de las oscilaciones acústicas de bariones (BAO, por sus siglas en inglés), una especie de eco fósil del big bang, parecen respaldar la hipótesis del vacío.

Estas ondas sonoras primordiales quedaron congeladas en la estructura del cosmos poco después del origen del cosmos, y hoy actúan como una regla estándar para medir distancias cósmicas.

«La presencia de un vacío local distorsiona ligeramente la relación entre el tamaño angular de las oscilaciones acústicas de bariones y el corrimiento al rojo de las galaxias —explica el investigador—. Hemos comprobado que el modelo con vacío local encaja mejor con los datos de las BAO que el modelo estándar ajustado a las observaciones del satélite Planck. De hecho, nuestros análisis sugieren que es cien millones de veces más probable».

Siguientes pasos: cronómetros cósmicos y evolución galáctica

El problema, no obstante, no está resuelto. El modelo del vacío local es atractivo, pero también polémico. Las predicciones del modelo cosmológico estándar —llamado Lambda-CDM o ΛCDM, basado en una distribución uniforme de materia a gran escala— no contemplan vacíos tan extensos y profundos como el que propone Banik.

Aun así, otros indicios, como el recuento directo de galaxias en el entorno local, también apuntan a una menor densidad de materia en nuestra región del cosmos.

Los próximos pasos en la investigación se centrarán en contrastar esta teoría con otras técnicas de reconstrucción de la historia del universo. Una de ellas es la de los cronómetros cósmicos, que analiza galaxias antiguas que ya no forman estrellas. Al estudiar el espectro de luz que emiten, los astrónomos pueden inferir la edad de dichas galaxias. Combinando esta información con su corrimiento al rojo, se obtiene una medida directa de la expansión cósmica a lo largo del tiempo.

Si los resultados de estas comparaciones refuerzan la idea del vacío local, podríamos estar ante un cambio de paradigma en nuestra comprensión del universo. No porque la física haya fallado, sino porque, simplemente, vivimos en un lugar peculiar: un rincón del cosmos menos denso, más vacío, y quizá más acelerado de lo que creíamos. ▪️

Información facilitada por la Royal Astronomical Society