Las setas chinas se perfilan como la memoria verde de los ordenadores del futuro

Un equipo de científicos ha logrado que el micelio de las setas chinas o shiitake, famosas en la cocina asiática, funcione como una memoria capaz de aprender y retener información. La biotecnología fúngica abre así el camino hacia ordenadores vivos, sostenibles y eficientes.

Por Enrique Coperías

Ilustración conceptual de una setas shiitake creciendo sobre un microchip. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio han demostrado que el tejido de estos hongos puede funcionar como un memristor natural, capaz de aprender y almacenar información, abriendo la puerta a una nueva generación de ordenadores sostenibles y bioelectrónicos. Imagen generada con DALL-E

En los laboratorios de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, un grupo de investigadores ha demostrado que un organismo tan humilde como un hongo podría transformar la informática tal y como la conocemos. En concreto, la seta china o shiitake (Lentinula edodes), célebre por su sabor umami y sus propiedades medicinales, se ha revelado como una materia prima sorprendentemente eficaz para construir los llamados memristores. Hablamos de diminutos dispositivos que funcionan como neuronas artificiales y que podrían servir de base a los ordenadores neuromórficos del futuro.

El estudio, publicado en la revista PLOS One, propone un enfoque radicalmente distinto al de los chips de silicio. En lugar de depender de metales raros o procesos industriales costosos, los autores —John LaRocco y su equipo interdisciplinar de ingenieros y biólogos— han cultivado micelios de shiitake para fabricar componentes electrónicos biodegradables capaces de aprender, memorizar y procesar información de manera similar al cerebro humano.

Lo más llamativo: estos circuitos vivos pueden cultivarse, secarse, almacenarse y volver a activarse con agua, sin perder su funcionalidad.

Qué es un memristor y por qué podría cambiar la informática

Los memristores, contracción de memory y resistor, son el cuarto elemento fundamental de la electrónica, junto con la resistencia, la inductancia y la capacitancia. A diferencia de una resistencia tradicional, un memristor recuerda cuánta corriente ha pasado por él: su resistencia cambia en función del historial eléctrico, igual que una sinapsis neuronal se fortalece o debilita según la actividad.

Esta propiedad los convierte en la piedra angular de la computación neuromórfica, un campo que busca imitar la eficiencia energética y la capacidad de aprendizaje del cerebro.

Hasta ahora, la mayoría de memristores se fabrican con óxidos metálicos o materiales semiconductores que requieren minería de tierras raras y procesos de nanofabricación muy contaminantes. Además, reproducir la plasticidad de las sinapsis biológicas a escala industrial sigue siendo un reto técnico enorme. Frente a este panorama, los hongos ofrecen una alternativa tan sorprendente como ecológica.

Cómo un hongo se convierte en un componente electrónico

El shiitake, además de un ingrediente popular en la cocina asiática, posee una estructura porosa de carbono y una red de filamentos conductores —las hifas del micelio— que resultan ideales para transportar señales eléctricas. Su tejido, explican los autores, puede reorganizarse en respuesta a estímulos, lo que le confiere una capacidad de adaptación y memoria comparable a la de un circuito neuronal.

Antes de nada hay que decir que los micelios son el conjunto de filamentos, las llamadas hifas, que forman la parte subterránea o interna de un hongo.

Actúan como sus raíces, absorbiendo nutrientes y conectando distintos organismos del suelo, creando una red viva de intercambio y comunicación biológica.

El equipo de LaRocco cultivó micelios en placas de Petri con un sustrato orgánico a base de farro —cebada a medio moler, después de remojada y quitada la cascarilla—, germen de trigo y heno. Una vez que el hongo cubrió toda la superficie, el material se secó al sol durante una semana, para de este modo convertirse en una lámina rígida pero aún conectada por sus fibras naturales. Antes de las pruebas, los investigadores la rehidrataban con un fino aerosol de agua desionizada, devolviéndole la conductividad eléctrica sin alterar su estructura.

Luego, conectaron el micelio a un circuito electrónico para medir cómo respondía a distintas señales de corriente alterna. Lo que observaron fue un bucle de histéresis característico, o asea, una especie de huella eléctrica que confirmaba la presencia de comportamiento memristivo: el hongo recordaba el estímulo anterior y ajustaba su resistencia en consecuencia.

El hongo que aprende y no olvida

Los ensayos se realizaron con distintas frecuencias y voltajes eléctricos. Los mejores resultados se obtuvieron con ondas sinusoidales de 10 hercios y voltajes de 1 a 5 voltios, donde el shiitake mostró un comportamiento casi ideal de memristor, con una precisión del 95 %. En pruebas de memoria volátil —una suerte de RAM biológica—, los dispositivos cultivados alcanzaron frecuencias de hasta 5,850 hercios manteniendo un 90 % de fiabilidad.

En términos prácticos, esto significa que un circuito de micelio podría almacenar y procesar información a velocidades suficientes para tareas de control, robótica o sensores inteligentes, con un consumo energético ínfimo. Además, su preservación por deshidratación permite fabricar estos componentes, programarlos y guardarlos durante meses antes de reactivarlos con un simple rocío de agua.

El estudio demuestra que no se necesita una fábrica de semiconductores para crear hardware funcional. Un laboratorio modesto, materiales orgánicos baratos y un poco de paciencia bastan para cultivar una memoria electrónica viva. «El futuro de la computación podría ser fúngico», vaticinan los autores.

Un paso hacia la bioelectrónica sostenible

El trabajo se enmarca en la tendencia emergente de la bioelectrónica sostenible, que busca reducir la huella ambiental de la tecnología. Los dispositivos electrónicos convencionales dependen de minerales escasos y generan residuos tóxicos, mientras que los memristores fúngicos son biodegradables, reciclables y de bajo impacto ambiental. Una vez amortizados, pueden compostarse como cualquier biomasa.

El micelio, además, consume poca energía y se autoorganiza en estructuras tridimensionales. Esta propiedad podría aprovecharse en el futuro para imprimir o moldear chips vivos mediante impresión 3D o biotecnologías sostenibles, en lugar de tallar circuitos sobre obleas de silicio.

🗣️ «Podríamos literalmente cultivar ordenadores», apunta el equipo de investigación.

Otro aspecto destacable es la resistencia a la radiación del shiitake. Diversos estudios citados por los autores señalan que este hongo contiene lentinano, un polisacárido antioxidante que protege sus células frente al daño oxidativo. Esa característica, unida a su bajo peso y su tolerancia a condiciones extremas, sugiere que los memristores de setas podrían funcionar en entornos espaciales, como satélites, sondas y hasta hábitats lunares.

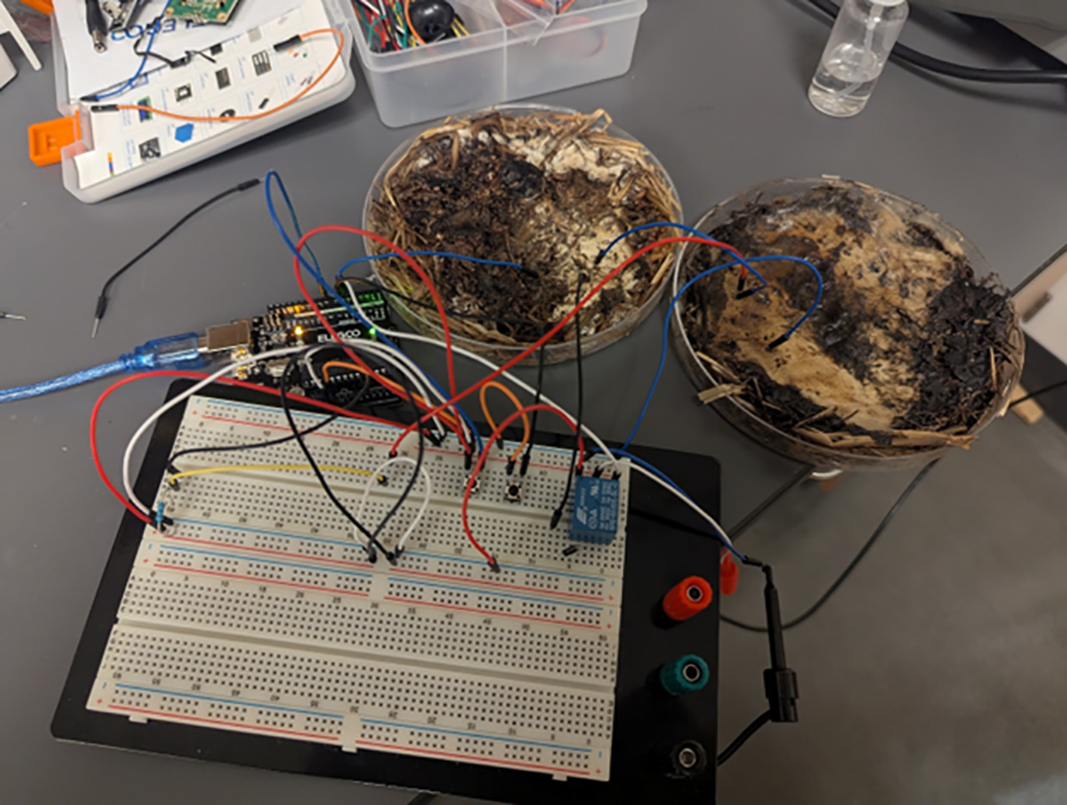

Muestras conectadas a los electrodos durante la implementación del circuito de memoria volátil, construido con memristores elaborados a partir de micelio fúngico. Cortesía: John LaRocco et al.

Emula la sinapsis humana e integra memoria y procesamiento en un solo componente

El atractivo del enfoque fúngico va más allá de la sostenibilidad. Los hongos, con sus intrincadas redes de hifas, se comportan como sistemas de información descentralizados. El micelio distribuye nutrientes y señales eléctricas por caminos dinámicos, muy parecidos a las redes neuronales o a los algoritmos de inteligencia artificial. En la naturaleza, este sistema le permite adaptarse, aprender y cooperar con otros organismos; en el laboratorio, podría servir como base para redes neuromórficas autoaprendientes.

De hecho, el estudio sugiere que la seta china no solo emula la sinapsis humana, sino que integra memoria y procesamiento en un solo componente, eliminando la separación tradicional entre procesador y memoria que limita la velocidad de los ordenadores actuales. Esa arquitectura todo en uno podría traducirse en dispositivos capaces de tomar decisiones en tiempo real, como drones autónomos y prótesis inteligentes, sin necesidad de servidores externos.

Además, el funcionamiento analógico de los memristores, que modulan la resistencia de forma continua y no digital, podría reducir drásticamente el consumo energético respecto a los chips de inteligencia artificial convencionales. Frente a los gigantescos modelos que hoy consumen megavatios para entrenar redes neuronales, una computadora biológica basada en hongos funcionaría con milésimas de esa energía, e incluso podría alimentarse con residuos orgánicos.

Componentes electrónicos cultivados, no fabricados

Pese a su potencial, los autores reconocen que esta tecnología se encuentra en una fase muy temprana de su desarrollo. Las muestras utilizadas eran relativamente grandes y heterogéneas, y los experimentos duraron menos de dos meses. Para competir con los chips comerciales, los memristores fúngicos deberán miniaturizarse y producirse con geometrías controladas, algo que podría lograrse con cultivos guiados por moldes o impresoras 3D.

Otro desafío es la estabilidad a largo plazo. Aunque los dispositivos deshidratados conservaron su memoria, aún se desconoce cómo se comportarían tras años de uso continuo o en condiciones extremas. El equipo propone explorar técnicas de preservación avanzada, como la liofilización o el uso de recubrimientos de hidrogel, para mantener la funcionalidad sin alterar la estructura biológica.

Aun así, los resultados abren una puerta fascinante a una nueva era de sintoelectrónica viva, en la que los componentes electrónicos no se fabriquen, sino que se cultiven y evolucionen. La idea no es sustituir los ordenadores de silicio de un día para otro, sino complementarlos con materiales vivos que aporten flexibilidad, resiliencia y sostenibilidad.

Resistencia a la radiación: hacia la electrónica espacial

Más allá de la informática, la investigación tiene ramificaciones que van desde la robótica hasta la exploración espacial. Los autores imaginan satélites y sondas equipados con circuitos de micelio, capaces de repararse o adaptarse a la radiación cósmica, o sensores biológicos que detecten contaminantes en tiempo real y luego se degraden sin dejar residuos.

Incluso en la Tierra, estos dispositivos podrían integrarse en sistemas de control ambiental, agricultura de precisión o prótesis neuroelectrónicas que imiten la plasticidad natural del tejido nervioso.

En un futuro más lejano, el mismo principio podría aplicarse a materiales constructivos inteligentes, donde la estructura de un edificio aprenda y se autorregule como un organismo vivo.

El renacimiento de la informática orgánica

Hace apenas una década, la idea de usar hongos como procesadores parecía ciencia ficción. Hoy, la combinación de biología, electrónica y computación neuromórfica está abriendo un nuevo paradigma: la computación orgánica viva.

Los memristores de setas chinas son solo el primer paso de un camino que podría llevarnos a máquinas híbridas, mitad biológicas, mitad digitales, capaces de aprender como los humanos pero sin el coste ambiental de los chips de silicio.

Como resume LaRocco, «los sistemas fúngicos tienen requerimientos de energía más bajos, son más ligeros, rápidos y baratos que los dispositivos convencionales». En su laboratorio, entre placas de Petri y electrodos, un trozo de micelio se comporta ya como una neurona viva. Tal vez, en unas décadas, los ordenadores del futuro no se ensamblen, sino que se cultiven —y el bosque sea su fábrica.▪️

Fuente: John LaRocco, Qudsia Tahmina, Ruben Petreaca, John Simonis, Justin Hill. Sustainable memristors from shiitake mycelium for high-frequency bioelectronics. PLOS One (2025): DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0328965