Pulgar y cerebro: cómo la destreza manual impulsó la evolución de la inteligencia humana

El pulgar de nuestras manos no solo cambió nuestra forma de agarrar objetos: también transformó el cerebro. Un estudio revela cómo mano e inteligencia evolucionaron juntas durante millones de años.

Por Enrique Coperías

Los humanos actuales tenemos pulgares especialmente largos en comparación con nuestros parientes cercanos, como chimpancés o gorilas. Este rasgo anatómico es la base de la llamada prensión de precisión, una habilidad clave en nuestra evolución. Foto: ål nik

De un tiempo a esta parte, antropólogos y neurocientíficos han sospechado que la capacidad de nuestras manos para manipular objetos y el crecimiento del cerebro humano estaban conectados. La idea parecía lógica: sin dedos hábiles no habría herramientas, y sin herramientas no habría cultura ni tecnología.

Pero hasta ahora la evidencia científica era indirecta, más bien una cadena de conjeturas que se apoyaban en observaciones sueltas de fósiles y primates modernos.

Un nuevo estudio científico publicado en la revista Communications Biology rompe esa incertidumbre. Por primera vez, un equipo internacional de investigadores ha demostrado con pruebas empíricas que la evolución de la destreza manual y la expansión del cerebro estuvieron entrelazadas a lo largo de millones de años. La clave está en el pulgar humano: cuanto más largo es el pulgar respecto a los demás dedos, mayor tiende a ser el tamaño del cerebro en los primates.

El hallazgo proviene de un análisis de 94 especies de primate, tanto fósiles como actuales, que va desde lémures hasta seres humanos. Usando modelos estadísticos avanzados en un marco filogenético bayesiano —una técnica que permite rastrear cómo evolucionan los rasgos en árboles genealógicos evolutivos—, los autores del estudio han confirmado que existe una relación significativa y consistente entre la longitud del pulgar y el tamaño cerebral.

¿Qué significa tener pulgares largos?

Los seres humanos actuales tenemos pulgares especialmente largos en comparación con nuestros parientes cercanos, como los chimpancés y los gorilas. Este rasgo anatómico es la base de la llamada prensión de precisión: la capacidad de sostener un objeto pequeño entre el pulgar y el índice, como cuando cogemos una aguja o un clip.

Esta misma destreza manual fue fundamental para tallar piedra, hilar fibras vegetales, fabricar puntas de flecha o enhebrar agujas en épocas más recientes.

El estudio en Communications Biology confirma que los homininos —la rama evolutiva que incluye al Homo sapiens y sus ancestros más cercanos— se apartaron del resto de primates al desarrollar pulgares anormalmente largos.

Sin embargo, no fueron una excepción absoluta. «Los seres humanos y nuestros parientes extintos presumen tanto de pulgares extraordinariamente largos como de cerebros excepcionalmente grandes», resume la nota de prensa emitida por la Universidad de Reading, en el Reino Unido. Pero lo interesante es que, incluso cuando los investigadores eliminaron a nuestra especie de su análisis, la correlación entre longitud del pulgar y tamaño del cerebro se mantuvo en el resto de los primates.

El pulgar del chimpancé es más corto y menos flexible que el nuestro, lo que limita su precisión para manipular objetos pero que, sin embargo, le facilita trepar y aferrarse a las ramas. Foto: Jason Wo

Más allá de las herramientas: la manipulación como motor evolutivo

«Siempre hemos sabido que nuestros grandes cerebros y dedos hábiles nos distinguen, pero ahora podemos ver que no evolucionaron por separado —afirma la autora principal de la publicación, Joanna Baker, de la Universidad de Reading.

En palabras de esta paleontóloga y bióloga evolutiva, «a medida que nuestros ancestros se hicieron mejores en recoger y manipular objetos, sus cerebros tuvieron que crecer para manejar estas nuevas habilidades. Estas capacidades se han afinado a lo largo de millones de años de evolución cerebral».

Esta declaración pone de relieve algo crucial: la evolución humana no trabaja con piezas aisladas. La mano y el cerebro no son capítulos independientes, sino un relato común en el que cada avance anatómico exigió un ajuste neuronal, y viceversa.

Un aspecto llamativo del trabajo es que el vínculo entre pulgar y cerebro no depende exclusivamente del uso de herramientas. Al comparar especies que las emplean con otras que nunca se han observado utilizándolas, los autores no encontraron diferencias significativas en la relación entre tamaño cerebral y longitud del pulgar.

Esto significa que la conexión evolutiva es más profunda: la manipulación fina de objetos —ya sea para alimentarse, explorar o fabricar utensilios— impuso costes neuronales a los cerebros de los primates, que se vieron obligados a crecer para gestionar esa complejidad motora y sensorial.

El hallazgo matiza, por tanto, una idea muy extendida: que los fósiles con pulgares largos son prueba irrefutable de capacidad tecnológica. Según este estudio, la longitud del pulgar refleja un potencial manipulador general, pero no basta por sí sola para deducir la existencia de cultura lítica.

El caso especial del «Australopithecus sediba»

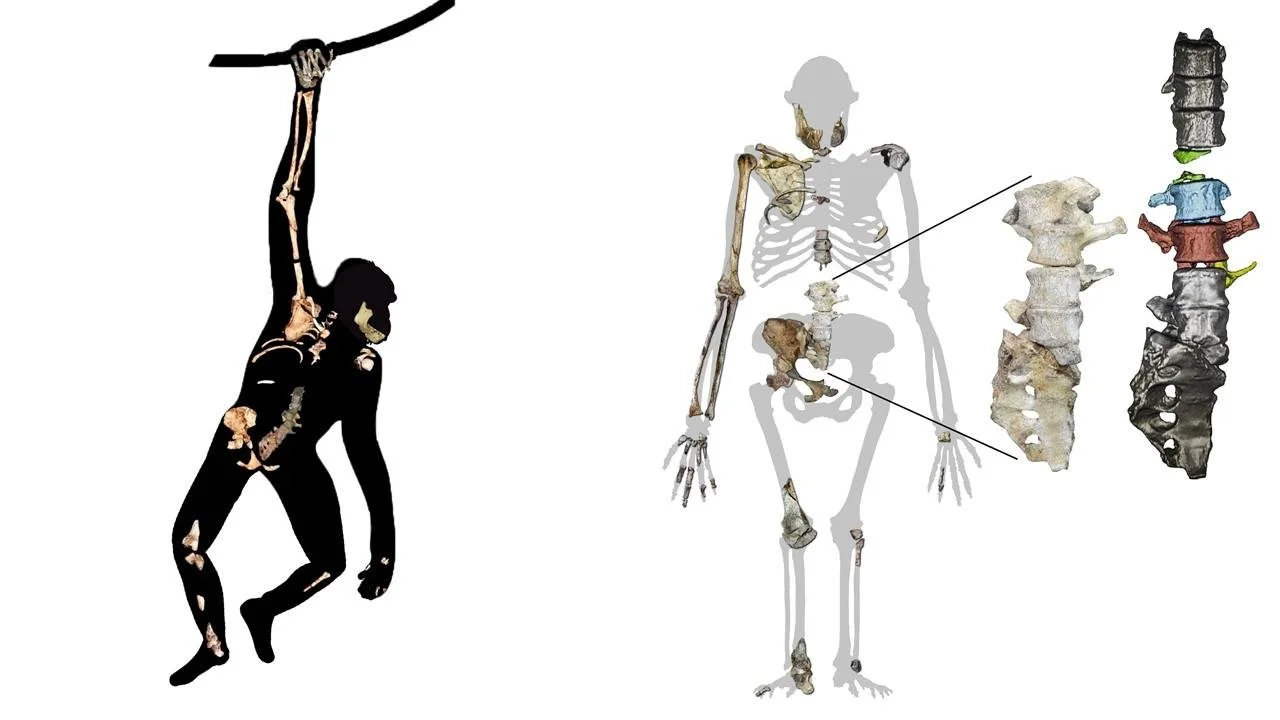

Entre los fósiles analizados, casi todos los homininos se ajustaban al patrón general de correlación entre cerebro y pulgar, excepto uno: Australopithecus sediba. Esta especie, descubierta en Sudáfrica y con unos dos millones de años de antigüedad, tenía un pulgar sorprendentemente largo incluso para su época, pero su cerebro no mostraba un tamaño proporcional. El resultado: un outlier evolutivo.

Los investigadores interpretan que en este caso un pulgar largo no implicaba necesariamente habilidades extraordinarias de manipulación. Estudios biomecánicos previos sugieren que el Australopithecus sediba tenía limitaciones en la oposición del pulgar y que su repertorio de movimientos era menos eficiente que el de los humanos modernos o incluso el de otros homininos.

Es posible que el alargamiento de su pulgar respondiera a una combinación de presiones selectivas relacionadas tanto con la manipulación como con la locomoción arbórea.

¿Qué parte del cerebro está implicada?

Baker y sus colegas también se preguntaron qué regiones cerebrales podrían estar detrás de esta relación. Y aquí surgió otra sorpresa. Lo esperable era que el vínculo más fuerte apareciera con el cerebelo, la estructura asociada a la coordinación y el control fino de movimientos. Pero no fue así. La correlación apareció con el neocórtex, la parte más moderna y expandida del cerebro de los mamíferos, que en nosotros ocupa aproximadamente la mitad de su volumen.

“Fue una sorpresa que solo una de las dos grandes regiones cerebrales que pensábamos que estarían implicadas realmente lo estuviera”, admite el equipo.

Los resultados sugieren que, a medida que los primates desarrollaban mejores habilidades manuales para manipular objetos, sus cerebros tenían que crecer para procesar y aprovechar esas capacidades. Queda por establecer con más precisión cómo el neocórtex sostiene esas destrezas, pero la dirección está clara: la manipulación fina es tanto un acto de percepción y planificación como de movimiento.

Los fósiles de la columna lumbar descubiertos en el yacimiento sudafricano de Malapa confirman que los primeros homínidos, como el Australopithecus sediba, combinaban brazos adaptados para trepar como simios y piernas preparadas para caminar como humanos. El Australopithecus sediba tenía un pulgar sorprendentemente largo incluso para su época, pero su cerebro no mostraba un tamaño proporcional. Cortesía: CENIEH

Mano y mente: el concepto de cognición encarnada

El estudio aporta así un respaldo científico a las teorías de la cognición encarnada o corporeizada: la idea de que nuestras capacidades cognitivas no pueden entenderse sin tener en cuenta el cuerpo que las soporta.

En ste sentido, la evolución de un pulgar más largo no fue un simple ajuste anatómico: arrastró consigo una reorganización del encéfalo. Y viceversa, un encéfalo más grande y flexible favoreció el desarrollo de manos capaces de tareas cada vez más precisas.

De ahí que los autores adviertan contra la visión reduccionista que equipara el tamaño cerebral con inteligencia en abstracto. Lo que sus datos muestran es más concreto: los aumentos en volumen cerebral reflejan los costes de procesamiento asociados a habilidades específicas, como manipular objetos pequeños, coordinar movimientos o planificar secuencias de acciones.

Implicaciones para nuestra evolución

Los resultados encajan en un panorama más amplio de cómo los homininos expandieron su cerebro de forma acelerada en los últimos dos millones de años. La fabricación de herramientas de piedra, el uso del fuego, la caza cooperativa y la transmisión cultural de conocimientos pudieron ser tanto causa como consecuencia de esa coevolución entre manos y cerebro.

Pero la investigación también desmonta clichés: ni los pulgares largos son equivalentes automáticos a la invención de tecnología, ni un gran cerebro significa de por sí más destreza manual.

Lo que parece haber ocurrido es una danza evolutiva en la que ambos factores se reforzaron mutuamente, a la vez que otros rasgos —desde la locomoción bípeda hasta la organización social— añadían capas de complejidad.

La inteligencia estuvo en nuestras manos

El trabajo de Baker y sus colegas no cierra el debate, sino que abre nuevas preguntas. ¿Qué otras características anatómicas, además del pulgar, están ligadas a la evolución cerebral? ¿Cómo se reorganizaron las áreas frontales y parietales del cerebro de los primeros Homo para permitir una manipulación más eficiente? ¿Hasta qué punto las diferencias entre especies extintas como Homo naledi o Homo floresiensis pueden explicarse a la luz de este vínculo?

Las futuras investigaciones científicas, apoyadas en reconstrucciones digitales de endocastos fósiles y en modelos biomecánicos de las manos, prometen aportar piezas nuevas al rompecabezas.

La ciencia acaba de demostrar de manera directa lo que durante años se intuyó: el camino hacia nuestra inteligencia estuvo literalmente en nuestras manos. El pulgar opositor, esa pieza aparentemente pequeña de nuestra anatomía, obligó al cerebro a crecer y reorganizarse para sostener el nivel de control y precisión que requería. Y ese binomio, mano y cerebro, fue la base sobre la que se levantaron las primeras culturas humanas, las tecnologías que transformaron el planeta y, en último término, la civilización en la que vivimos.

La próxima vez que sostengamos un bolígrafo, un móvil o un tenedor, conviene recordar que ese gesto cotidiano condensa millones de años de evolución conjunta. El cerebro y el pulgar no caminaron por separado: se dieron la mano para siempre. ▪️

Pulgar y cerebro: Preguntas & Respuestas

👍 ¿Por qué los humanos tenemos pulgares más largos que otros primates?

Porque nos permiten realizar la prensión de precisión, esencial para manipular objetos pequeños, fabricar herramientas y desarrollar cultura tecnológica.

👍 ¿Qué relación hay entre el pulgar y el cerebro?

El estudio científico demuestra que especies con pulgares largos tienen cerebros más grandes, lo que indica que la destreza manual impulsó la evolución del cerebro.

👍 ¿Qué parte del cerebro está relacionada con la destreza manual?

El neocórtex, no el cerebelo. Esto implica que la manipulación fina involucra procesos cognitivos complejos, no solo coordinación motora.

👍 ¿Fue el uso de herramientas lo que hizo crecer el cerebro?

No únicamente. La manipulación de objetos en general (alimentación, exploración, construcción) también favoreció la expansión cerebral.

Información facilitada por la Universidad de Reading

Fuente: Baker, J., Barton, R .A. & Venditti, C. Human dexterity and brains evolved hand in hand. Communications Biology (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-025-08686-5