¿Qué es una vida bien vivida? La respuesta podría estar en 38 millones de necrológicas

Las esquelas no solo despiden a quienes se van: también revelan qué valores consideramos dignos de ser recordados. Un estudio masivo de 38 millones de obituarios muestra cómo género, edad y crisis colectivas moldean la idea de una vida bien vivida.

Por Enrique Coperías

¿Qué opinan de nosotros después de morir? Las necrológicas son auténticas cápsulas del tiempo que muestran cómo cada época define lo que significa una vida digna de ser recordada. Foto: Marek Studzinski

¿Qué significa haber llevado una vida plena? Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Míchigan (MSU), en colaboración con el Boston College y la Universidad Estatal de Arizona, ha buscado pistas en un lugar poco habitual: las esquelas.

En un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los científicos analizaron 38 millones de necrológicas publicadas en Estados Unidos a lo largo de tres décadas. Su conclusión es que estos textos, más que un simple recordatorio, funcionan como cápsulas del tiempo que revelan qué valores considera una sociedad dignos de ser recordados.

«Los obituarios son una fuente única para comprender cómo se valoran distintas formas de vida —explica David Markowitz, profesor de Comunicación en la MSU y autor principal del trabajo—. Nos muestran quién es recordado, por qué razones y de qué manera los valores culturales se transmiten a través de la memoria colectiva».

El estudio propone un nuevo marco de análisis psicológico del legado: en lugar de centrarse en cómo las personas desean ser recordadas, se fija en cómo realmente son recordadas por quienes escriben sobre ellas. Esa diferencia permite detectar patrones de género, edad y contexto histórico que influyen en la construcción social de lo que se entiende por una vida lograda.

Tradición y benevolencia, los valores más recordados

Para clasificar los valores humanos, los investigadores recurrieron a la teoría de Shalom Schwartz, que sostiene que todas las personas comparten un conjunto de diez valores universales que guían su conducta, aunque cada individuo y cada cultura los prioriza de forma distinta. Estos valores son la autodirección, que refleja la independencia de pensamiento y acción; la estimulación, vinculada a la búsqueda de novedad y emoción; el hedonismo, asociado al placer y la satisfacción personal; el logro, que implica la consecución del éxito y la demostración de competencia; el poder, entendido como estatus social e influencia sobre recursos o personas; la seguridad, relacionada con la estabilidad y el orden; la conformidad, que implica el respeto a normas y el control de los impulsos; la tradición, que representa el apego a costumbres, creencias y religiones; la benevolencia, entendida como el cuidado y bienestar de los más cercanos; y el universalismo, que engloba la tolerancia, la comprensión y la preocupación por todos y por la naturaleza.

Pues bien, en el estudio, la tradición aparecía en el 80% de las esquelas; y la benevolencia, en el 76%.

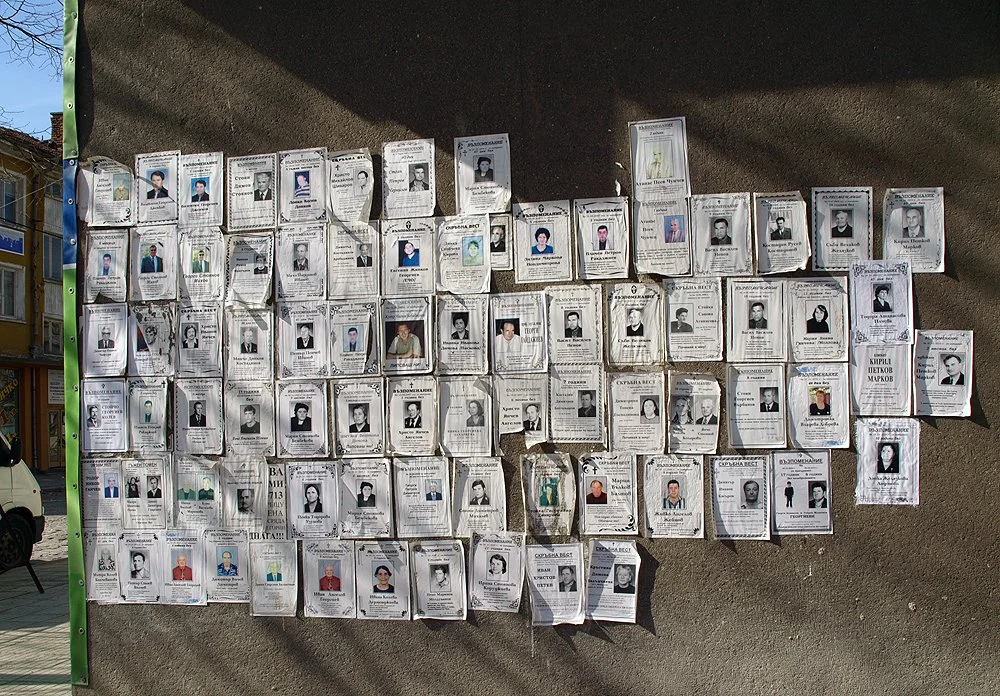

Necrológicas callejeras tradicionales de Bulgaria. Foto: Edal Anton Lefterov

Diferencias por género y edad

Las diferencias de género fueron claras: las mujeres eran recordadas sobre todo por su benevolencia, mientras que los hombres lo eran por logros y conformidad, en un sentido de disciplina y compromiso con el orden social, muy visible en menciones al servicio militar o la vida cívica.

Los hombres también mostraban más variabilidad de valores a lo largo de la vida. La edad también importaba: los mayores aparecían más vinculados a la tradición y menos a la benevolencia que los jóvenes.

«Los estereotipos de género no solo reflejan prejuicios individuales, sino que pueden transmitirse de generación en generación a través de nuestras prácticas culturales de memoria», señala Markowitz.

El impacto de las crisis históricas en las necrológicas

El análisis permitió además rastrear cómo grandes acontecimientos colectivos alteran la forma de escribir sobre la muerte. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la seguridad perdió peso en las necrológicas, mientras que aumentaban la tradición y la benevolencia, especialmente en Nueva York.

Por su parte, la crisis financiera de 2008 redujo las menciones a los logros personales, aunque un año después se detectó un repunte del hedonismo, como si la búsqueda del disfrute compensara el trauma económico.

La pandemia de la covid-19 marcó otra inflexión: desde 2019 las alusiones a la benevolencia han caído de manera sostenida y aún no se han recuperado. En cambio, la tradición creció y se mantuvo en niveles elevados, con referencias más frecuentes a la religión y las normas sociales.

«Estos desplazamientos en los valores reflejados en las esquelas muestran cómo los traumas colectivos reconfiguran nuestra forma de dar sentido a la vida y la muerte —resume Markowitz. Y concluye—: La manera en que recordamos a los demás es también un espejo de cómo nos entendemos como sociedad».▪️

Información facilitada por la Universidad Estatal de Míchigan

Fuente: D. M. Markowitz, T. Mazzuchi, S. Syropoulos, K.F. Law & L. Young. An exploration of basic human values in 38 million obituaries over 30 years. PNAS (2025). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2510318122