El «mundo de los tioésteres»: un nuevo paso hacia el origen de las proteínas y la vida en la Tierra

Químicos de la University College London han recreado cómo el ARN y los aminoácidos pudieron unirse de forma espontánea hace miles de millones de años. Un hallazgo que conecta el «mundo de ARN» con el «mundo de los tioésteres» y acerca a la ciencia a desvelar el origen de las proteínas y la vida.

Por Enrique Coperías

Uno de los grandes enigmas de la ciencia es cómo la vida pudo emerger a partir de materia inerte en la Tierra primitiva. Entre todas las incógnitas, una destaca por su dificultad: ¿cómo surgió la relación íntima y compleja entre los ácidos nucleicos —capaces de almacenar y transmitir información genética— y las proteínas, que constituyen las piezas fundamentales de la maquinaria vital?

Los ácidos nucleicos (ARN y ADN) son los archiveros y replicadores de la información; las proteínas, en cambio, se erigen como los motores: catalizan reacciones, transportan moléculas, forman estructuras. Pero ninguna puede funcionar sin la otra. ¿Cómo comenzó este ciclo aparentemente circular?

Un equipo de químicos de la University College de Londres (UCL), en el Reino Unido, acaba de dar un paso decisivo hacia la resolución del enigma. En un trabajo publicado en la revista Nature han demostrado que dos de los ingredientes más fundamentales de la biología —los aminoácidos y el ARN— pudieron haberse unido de manera espontánea en condiciones similares a las que reinaban en la Tierra hace 4.000 millones de años.

El hallazgo no solo resuelve un problema técnico que llevaba décadas sin respuesta, sino que además conecta dos de las teorías más influyentes sobre el origen de la vida: el mundo de ARN y el mundo de los tioésteres.

El desafío de la aminoacilación prebiótica

En los organismos actuales, las proteínas se fabrican en los ribosomas siguiendo las instrucciones codificadas en el ARN mensajero, que es el encargado de transportar la información del ADN fuera del núcleo celular. Para ello, cada aminoácido debe unirse primero a una molécula de ARN de transferencia (tRNA), en un proceso llamado aminoacilación. Este paso está controlado por unas enzimas muy especializadas: las aminoacil-ARNt sintetasa.

Aquí se esconde la paradoja: esas enzimas son proteínas, pero su producción depende precisamente de la maquinaria que ellas mismas ponen en marcha. Un círculo vicioso.

Desde los años setenta, los biólogos buscaban un mecanismo químico alternativo —no enzimático— que permitiera acoplar aminoácidos al ARN en condiciones acuosas prebióticas. Sin embargo, todos los intentos se estrellaban con el mismo obstáculo: los aminoácidos activados reaccionaban de forma indiscriminada, y formaban péptidos caóticos en lugar de unirse selectivamente a los extremos del ARN.

El gran reto era lograr una reacción controlada, capaz de diferenciar entre cargar un ARN con un aminoácido (primer paso hacia la síntesis ordenada de proteínas) y coser aminoácidos al azar.

La solución: el papel olvidado de los tioésteres

El equipo dirigido por el profesor Matthew Powner se inspiró en un actor bioquímico antiguo y universal: los tioésteres. Estas moléculas, formadas por la unión de un ácido carboxílico con un grupo tiol (-SH), son fundamentales en el metabolismo moderno. Un ejemplo emblemático es la coenzima A, que interviene en rutas centrales de la energía celular.

«Nuestra investigación une dos teorías prominentes sobre el origen de la vida —el mundo de ARN, donde se supone que el ARN autorreplicante fue fundamental, y el mundo de los tioésteres, en el que estos compuestos se ven como la fuente de energía de las primeras formas de vida» explica el profesor Powner en la nota de prensa de la UCL.

El hallazgo del equipo fue sorprendente: al preparar tioésteres de aminoácidos (aminoacil-tiol) y ponerlos a reaccionar con nucleósidos de ARN en agua y a pH cercano a la neutralidad, comprobaron que la reacción ocurría de forma espontánea y altamente selectiva. Los tioésteres apenas reaccionaban con aminas libres —las responsables de formar péptidos caóticos—, pero sí lo hacían con los extremos 2′,3′-diol del ARN.

«Hemos logrado la primera parte de ese proceso complejo usando una química muy simple en agua a pH neutro. La reacción es espontánea, selectiva y pudo ocurrir en la Tierra primitiva», señala Powner.

El estudio explica cómo ARN y aminoácidos pudieron unirse en la Tierra primitiva, pero la gran incógnita sigue siendo el origen del código genético: cómo el ARN comenzó a elegir aminoácidos específicos para formar proteínas. Foto: digitale.de

De la aminoacilación a los primeros péptidos

El equipo de investigación demostró que, tras cargar el ARN con aminoácidos, era posible dar un segundo paso: enlazarlos para formar cadenas cortas, los citados péptidos. Al modificar la activación química —pasando de tioésteres a tioácidos—, lograron invertir la selectividad de la reacción y promover la formación de enlaces peptídicos.

Este hallazgo aporta un modelo coherente: en un mismo entorno acuoso, y con cambios sutiles de química, podrían producirse las dos fases esenciales que hoy realiza el ribosoma:

Carga de ARN con aminoácidos.

Síntesis de péptidos unidos al ARN.

«Nuestra investigación muestra cómo el ARN pudo empezar a controlar la síntesis de proteínas», resume Powner.

La estructura del ARN como guía natural

Un obstáculo para que las piezas del puzle encajaran era que, en moléculas largas de ARN de una sola hebra, la aminoacilación tendía a producirse en posiciones internas y aleatorias.

Pero el equipo descubrió que, cuando el ARN adopta estructura de doble hélice, la selectividad cambia drásticamente: la reacción se dirige casi exclusivamente al extremo 3′ del ARN, el mismo lugar donde en los organismos modernos se cargan los RNA de transferencia.

Esto significa que la propia capacidad del ARN para formar dobles hélices habría actuado como guía natural de las reacciones prebióticas, dirigiéndolas hacia configuraciones útiles para la vida.

Compatibilidad con distintos aminoácidos

Powner y su colegas comprobaron que la reacción funcionaba con un amplio repertorio de aminoácidos proteicos, incluidas la alanina, la glicina, la leucina, la fenilalanina, la lisina y la arginina. Esta último mostró un comportamiento particularmente llamativo: su cadena lateral participaba en una catálisis inesperada que aceleraba la unión al ARN.

La doctora Jyoti Singh, autora principal del estudio, destaca la relevancia del hallazgo con una metáfora:

«Imagina el día en que los bioquímicos puedan tomar moléculas simples —átomos de carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y azufre— y, a partir de esas piezas de LEGO, formar moléculas capaces de autorreplicarse. Nuestro estudio nos acerca a ese objetivo al mostrar cómo dos piezas primordiales de LEGO químico —aminoácidos activados y ARN— pudieron construir péptidos, las pequeñas cadenas de aminoácidos esenciales para la vida».

Una ruta prebiotica plausible en charcas y lagos

A la vista de los resultados de la investigación, surge una pregunta inevitable: ¿de dónde salieron esos tioésteres en la Tierra primitiva?

El equipo ya había demostrado en 2024 que el panteteína, fragmento funcional de la coenzima A, puede sintetizarse en condiciones prebióticas. En el nuevo estudio mostraron que, al reaccionar con aminoácidos, ese compuesto rico en azufre podía generar los tioésteres necesarios.

Las pruebas sugieren que estas reacciones pudieron ocurrir en charcas o lagos poco profundos, más que en el océano abierto, donde las concentraciones químicas serían demasiado bajas. Escenarios como charcas que se congelaban y descongelaban, o lagunas ricas en minerales, habrían sido entornos propicios.

Incluso demostraron que, al congelar soluciones muy diluidas de aminonitrilos y tioles, la formación de tioésteres era eficiente gracias a la concentración natural de la fase eutéctica del hielo. Este es el estado en el que, al congelarse una disolución acuosa, el agua forma cristales de hielo puro y expulsa las sales y moléculas disueltas, concentrándolas en los pequeños canales líquidos que quedan entre los cristales. En química prebiótica esto es clave: al concentrar moléculas en esos microespacios, favorece que ocurran reacciones químicas que en una disolución diluida serían muy poco probables.

Esto encaja con la idea de que los ciclos de congelación y deshielo de la Tierra primitiva pudieron ser reactores químicos naturales.

Implicaciones: hacia el origen del código genético

El estudio resuelve el problema de cómo se pudieron unir aminoácidos y ARN, pero deja abierto el siguiente gran paso: ¿cómo comenzó el ARN a elegir determinados aminoácidos y, con ello, a establecer el código genético? Este constituye el sistema de reglas mediante el cual la información escrita en los genes (ARN o ADN) se traduce a proteínas: cada triplete de nucleótidos (codón) corresponde a un aminoácido específico en la cadena proteica.

«Hay numerosos problemas que hay que superar antes de poder dilucidar completamente el origen de la vida, pero el más desafiante y emocionante sigue siendo el de la síntesis de proteínas», admite Powner.

El equipo ya se plantea como próximo objetivo estudiar cómo secuencias concretas de ARN podrían unirse de manera preferencial a ciertos aminoácidos, un primer esbozo de la codificación genética.

Un puente entre metabolismo, genética y proteínas

La relevancia de este trabajo va más allá de la mera química. Como apunta Singh, «lo verdaderamente revolucionario es que el aminoácido activado usado en este estudio es un tioéster, un tipo de molécula derivada de la coenzima A, presente en todas las células vivas. Este descubrimiento podría conectar metabolismo, código genético y síntesis de proteínas».

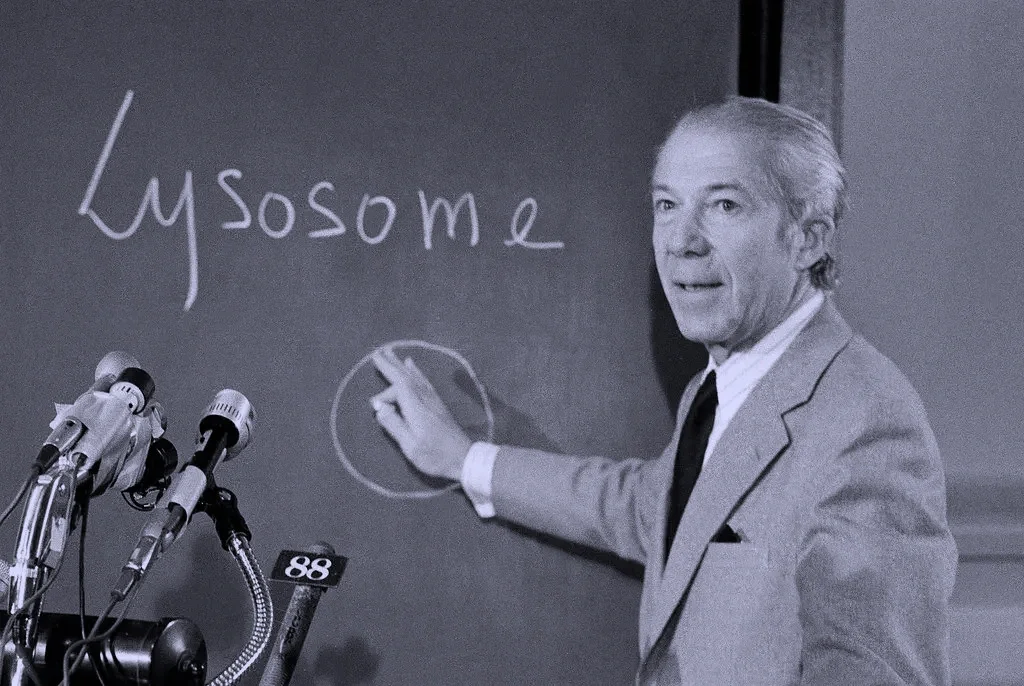

Esa idea resuena con la hipótesis planteada en los años noventa por el Nobel Christian de Duve, quien propuso que la vida pudo comenzar en un mundo de tioésteres, un escenario donde estos compuestos servían como fuente primaria de energía química. La investigación actual refuerza esa visión y la une con la hipótesis del mundo de ARN.

Las reacciones demostradas son demasiado pequeñas para observarse con microscopio óptico. El equipo utilizó técnicas avanzadas como resonancia magnética nuclear (para ver cómo se ordenan los átomos) y espectrometría de masas (para medir el tamaño y composición de las moléculas).

El citólogo y bioquímico inglés Christian de Duve fue el padre de la teoría del mundo de tioésteres, un escenario donde estos compuestos servían como fuente primaria de energía química en la química prebiótica.

De la química prebiótica a la biología

El estudio de UCL no ofrece una solución definitiva al origen de la vida, pero sí aporta un avance fundamental: una vía plausible, simple y eficaz mediante la cual los aminoácidos pudieron unirse al ARN en agua, hace miles de millones de años.

Gracias a esta química prebiótica, la materia pudo dar un paso más hacia la biología: del azar de moléculas dispersas, a las primeras asociaciones ordenadas capaces de sostener un sistema vivo.

En palabras de Powner, «La vida depende de la capacidad de sintetizar proteínas. Comprender el origen de la síntesis proteica es fundamental para entender de dónde venimos».

«Nuestro trabajo acerca un poco más el día en que logremos reproducir, en un laboratorio, los procesos que transformaron la química de la Tierra primitiva en las primeras formas de vida», concluye Singh. ▪️

Información facilitada por la University College de Londres

Fuente: Singh, J., Thoma, B., Whitaker, D. et al. Thioester-mediated RNA aminoacylation and peptidyl-RNA synthesis in water. Nature (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09388-y