¿Quién construyó los moáis? Un nuevo mapa 3D desvela que las estatuas de la Isla de Pascua fueron levantadas por pequeños clanes

El mayor levantamiento digital del volcán Rano Raraku demuestra que la fábrica de moáis nunca estuvo centralizada, sino repartida entre múltiples talleres familiares. Un hallazgo que reescribe la historia de Rapa Nui y desmonta el mito de la gran autoridad que dirigía sus monumentos.

Por Enrique Coperías

Recreación ilustrada de un taller ancestral en el cráter de Rano Raraku, donde pequeños clanes rapanuis tallaban los moáis directamente en la roca volcánica. La imagen refleja la producción descentralizada revelada por el nuevo mapa 3D del yacimiento, que muestra hasta 30 focos de trabajo simultáneos en la cantera más emblemática de la Isla de Pascua. Crédito: IA-DALL-E-©RexMolón-Producciones

Las impresionantes estatuas monolíticas moáis de la Isla de Pascua han alimentado la imaginación tanto de los arqueólogos como de los profanos en la materia. ¿Cómo pudo una sociedad tan pequeña, aislada en medio del Pacífico y sin metales ni animales de tiro, construir y mover casi un millar de gigantes de piedra?

La pregunta clásica siempre ha ido de la mano de otra no menos intrigante: ¿qué tipo de organización social se necesita para acometer un proyecto de tal envergadura? La intuición moderna suele dictar que, para levantar monumentos colosales, hace falta un poder centralizado, una élite que coordine tanto la mano de obra como los recursos.

Un nuevo estudio rompe esta lógica. Gracias al modelo tridimensional más detallado jamás creado del cráter volcánico Rano Raraku o Silla de San Carlos —la cantera de donde salió el 95% de los moáis—, un equipo internacional de antropólogos y geógrafos sostiene que las icónicas estatuas no fueron obra de un Estado pascuense ni de un mando único, sino de pequeños grupos autónomos, tal vez clanes familiares, que trabajaban en paralelo.

Lejos de existir un gran taller centralizado, el corazón productivo de la isla habría sido un mosaico de equipos locales repartidos por el cráter, cada uno con su estilo, sus técnicas y su propio ritmo de trabajo.

Un modelo 3D sin precedentes del volcán Rano Raraku cambia la historia de los moai

El hallazgo, publicado en la revista PLOS One, cuestiona de raíz uno de los supuestos más resistentes sobre la relación entre monumentalidad y jerarquía. Y lo hace con una base empírica tan sólida como visual: más de 11.000 imágenes capturadas con drones y procesadas mediante fotogrametría de alta resolución, capaces de mostrar con precisión milimétrica cada trinchera, cada escarpe, cada figura inconclusa. Es, en esencia, un mapa tridimensional del proceso creativo ancestral.

El equipo, liderado por los antropólogos Carl Lipo, de la Universidad de Binghamton, y Terry Hunt, de la Universidad de Arizona, identificó treinta focos de tallado distribuidos por toda la superficie del volcán Rano Raraku. No son simples aglomeraciones de restos arqueológicos: cada uno muestra un conjunto redundante de elementos propios de un taller —moáis en distintas fases de elaboración, zanjas de extracción, huecos donde ya se retiraron figuras, puntos de anclaje para cuerdas— y que están claramente separados por franjas de roca sin intervenir o accidentes naturales del terreno.

Esta estructura, sostienen los autores, es incompatible con un sistema bajo un único control jerárquico. Si una autoridad central hubiese organizado toda la producción, esperaríamos ver una secuencia ordenada, técnicas estandarizadas y señales de planificación general. Pero el modelo revela lo contrario: variedad técnica, autonomía espacial y trabajo simultáneo en múltiples frentes.

En algunos talleres, los escultores comenzaban por definir la cara y los contornos de la cabeza, para luego avanzar hacia el cuerpo. En otros, primero separaban un gran bloque rectangular —una especie de preforma— y posteriormente tallaban los rasgos. En las zonas más escarpadas, hay casos donde se trabajó de lado, excavando directamente en un muro vertical. Esta heterogeneidad remite más a tradiciones de grupo —o incluso de familia— que a protocolos dictados desde arriba.

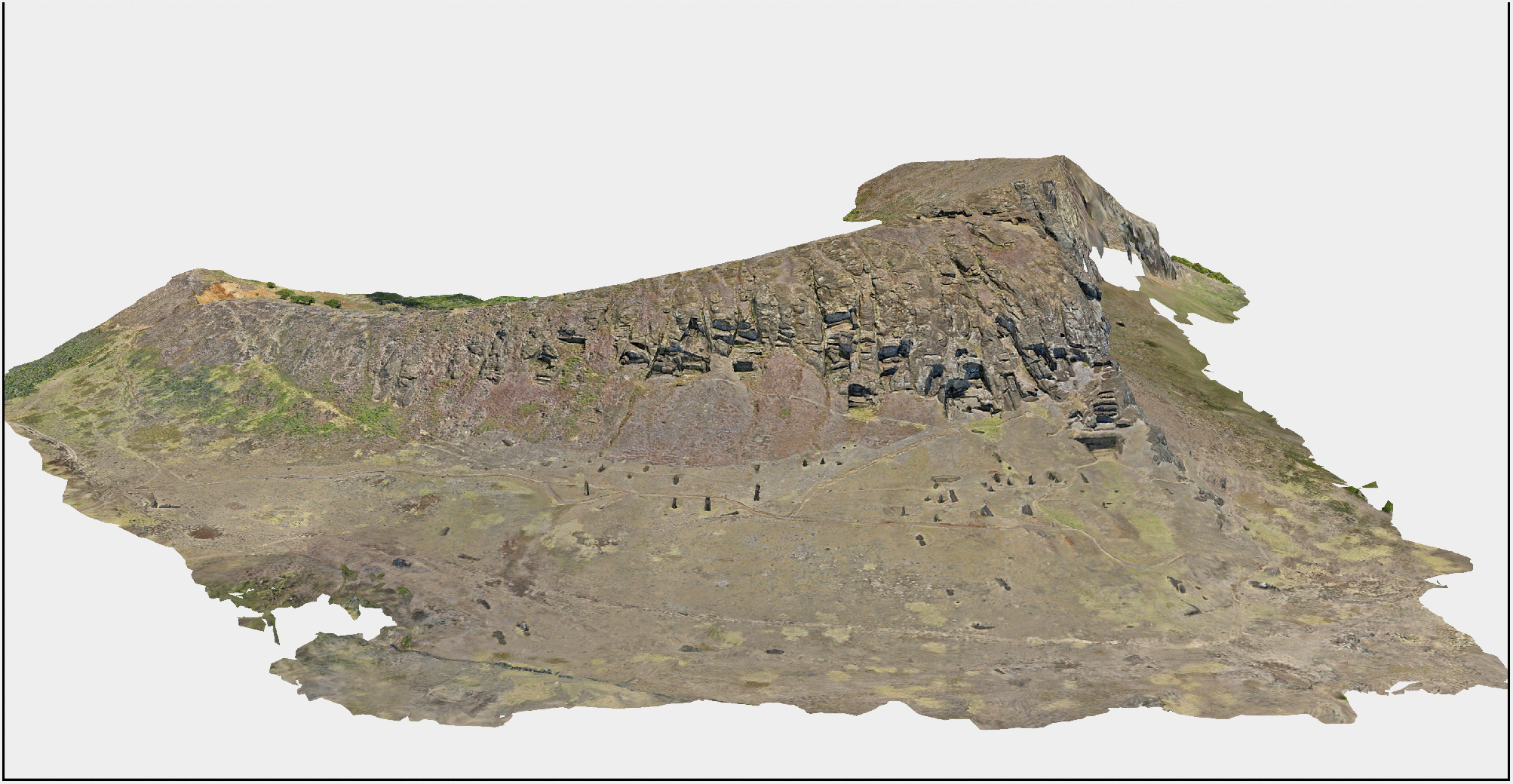

Modelo tridimensional de la cantera de Rano Raraku creado mediante fotogrametría Structure-from-Motion. Esta documentación digital, obtenida a partir de 11.686 imágenes captadas por drones, revela la compleja organización espacial de la producción de moáis distribuida en múltiples áreas de taller. Cortesía: Carl Philipp Lipo et al.

Evidencias arqueológicas: los moáis se tallaron en múltiples talleres autónomos

El recorrido del dron por Rano Raraku nos ofrece un paisaje surrealista. En las laderas del volcán se suceden 426 esculturas en diferentes etapas: algunas apenas insinuadas en la roca, otras completamente perfiladas pero todavía unidas al sustrato por una estrecha quilla y otras ya listas para ser desprendidas del terreno y hacerlas caminar, como sugieren los experimentos de transporte de moáis de los últimos años.

Además, el modelo permite observar —y medir— 341 zanjas y 133 huecos de extracción, así como un conjunto de pu makari (agujeros tallados) y piedras de anclaje (bolardos) labrados que seguramente permitían guiar las figuras ladera abajo mediante cuerdas y postes. Estos sistemas, visibles desde nuevos ángulos en el modelo 3D, refuerzan la hipótesis de que pequeños grupos, no grandes cuadrillas, controlaban cada fase del trabajo.

Cada taller estaba físicamente limitado y no admitía grandes grupos de trabajadores: apenas entre cuatro y seis talladores activos por moái, apoyados por un pequeño equipo auxiliar. Esto coincide con lo que se sabe de los clanes (mata) rapanuis, que operaban de forma autónoma, con identidad propia y territorios claramente definidos.

La isla que se organizaba en familia

La imagen que emerge conecta con lo que ya apuntaban, hace más de un siglo, exploradores y etnógrafos como la arqueóloga y etnóloga británica Katherine Routledge y el antropólogo suizo Alfred Métraux: la sociedad rapanui prehistórica estaba organizada en mata, clanes o linajes poseedores de territorios específicos, con ceremonias, líderes y símbolos propios. Los estudios arqueológicos y biológicos de la última década han reforzado esta visión, y han mostrado patrones de asentamiento muy localizados, baja interacción entre comunidades y una sorprendente consistencia estilística dentro de cada zona.

El nuevo análisis del volcán encaja casi a la perfección con ese panorama. No solo reproduce la segmentación territorial, sino que demuestra que incluso la fase más intensiva en trabajo —la talla de moái— estaba descentralizada. Y aun así, las estatuas monolíticas, que llegaban a pesar las ochenta toneladas, como el El Moái Paro, mantienen una coherencia estética sorprendente: estandarización sin centralización, como la definen los autores del estudio.

Este equilibrio —autonomía productiva pero cohesión cultural— parecería difícil de imaginar desde la lógica moderna del Estado. Pero en Rapa Nui se habría logrado mediante redes horizontales de cooperación social, parentesco y prestigio compartido. Los clanes, según esta lectura, no competían por destruirse, sino por superarse, en un juego simbólico donde la creación de moai reforzaba la identidad común tanto como la particular.

Técnica de producción revelada gracias al modelado 3D. Los moáis inacabados, aún unidos a la roca madre por quillas en su parte posterior, muestran cómo los talladores trabajaban por debajo y a ambos lados hasta separar completamente la figura del material original. Una fase del proceso difícil de documentar con métodos tradicionales, pero claramente visible en el modelo tridimensional. Cortesía: Carl Philipp Lipo et al.

Adiós al mito del colapso por exceso de poder

Desde hace décadas, la narrativa del colapso de la Isla de Pascua ha apuntado a una élite voraz que empujó a la isla a la deforestación, la guerra y finalmente el desastre demográfico. En ese marco, los moai eran un símbolo de decadencia: monumentos que nadie podía permitirse, construidos por órdenes de jefes ambiciosos.

Pero el patrón que revela el nuevo mapa tridimensional apunta en otra dirección. La descentralización, lejos de ser un síntoma de debilidad, pudo haber sido una estrategia sostenible, una forma de evitar la concentración de poder y los excesos asociados. En vez de un aparato estatal obsesionado con los monumentos, habría habido decenas de pequeños talleres capaces de detener o reactivar la producción según sus propias necesidades.

Además, los experimentos modernos han demostrado que mover un moái de varias toneladas no exige cientos de personas, sino apenas entre quince y cincuenta, coordinadas con cuerdas y balanceos. Lo mismo ocurre con los pukao, los copetes o moños de piedra roja de más de diez toneladas que coronaban algunas estatuas: bastan equipos aún más pequeños para colocarlos. En conjunto, las evidencias ponen en cuestión la premisa de que las obras colosales siempre son obra de grandes concentraciones de poder.

Tira y afloja

Los experimentos de campo han demostrado que, con cuerdas y un pequeño grupo de personas, los antiguos habitantes de Rapa Nui pudieron hacer caminar las pesadas estatuas moái. Cortesía: Carl Lipo

El modelado 3D como herramienta para el futuro

Más allá del debate social y arqueológico, el estudio tiene otra dimensión importante: la conservación del patrimonio. La cantera de moáis es un paisaje frágil, expuesto a la erosión, al pisoteo turístico y, como ocurrió en 2022, a incendios que pueden dañar figuras irremplazables. El modelo 3D, accesible públicamente, permite a la comunidad indígena Ma’u Henua, responsable del parque, monitorizar cambios, evaluar riesgos y planificar intervenciones con una precisión inédita.

Las imágenes del dron, tomadas a baja altura con una resolución de uno a dos centímetros, capturan detalles imposibles de registrar con planos tradicionales. Para los investigadores, este método abre una vía para replantear viejas preguntas desde nuevos ángulos: ¿cómo cambiaron las técnicas de tallado con el tiempo? ¿Qué diferencias separan a los moai extraídos en la cara interior y los de la exterior del cráter? ¿Cómo se superponían los talleres cuando una generación intervenía sobre el trabajo de otra?

Todas estas cuestiones, antes difíciles de abordar por falta de datos sistemáticos, pueden ahora explorarse con rigor cuantitativo.

Los más de novecientos moáis conocidos esculpidos por los antiguos rapa nuis están distribuidos por toda la isla de Pascua. Foto: Hal Cooks

Un caso insólito en la historia humana

Los autores del estudio se alinean con una corriente creciente dentro de la antropología que rechaza la visión lineal de la complejidad social. Grandes obras no implican necesariamente grandes jefes. Monumentos no significan Estados. Y la cooperación humana puede adoptar formas heterárquicas, capaces de sostener proyectos ambiciosos sin estructuras rígidamente jerárquicas.

Rapa Nui aparece, así, no como un ejemplo de exceso y caída, sino como un laboratorio histórico donde pequeñas comunidades lograron, de manera distribuida, una de las hazañas constructivas más singulares del planeta.

El nuevo mapa del volcán no solo ilumina el pasado. También invita a repensar cómo se articula la cooperación humana hoy, en un mundo que suele confundir centralización con eficacia. Los moáis, esos rostros petrificados mirando al horizonte, quizá guarden una lección menos obvia pero más relevante que nunca: a veces, muchas manos pequeñas pueden más que un solo mando grande.◾️

Fuente: Carl Philipp Lipo, Terry L. Hunt, Gina Pakarati, Thomas Pingel, Noah Simmons, Kevin Heard, Laryssa Shipley, Caroline Keller, Colin Omilanowski. Megalithic statue (moai) production on Rapa Nui (Easter Island, Chile). PLOS One (2025). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0336251