Las Siete Hermanas encuentran a miles de hermanas perdidas: el nuevo mapa del «Complejo de las Grandes Pléyades»

Un nuevo mapa trazado con los telescopios espaciales TESS y Gaia revela que las Pléyades no son un pequeño grupo de estrellas, sino el corazón brillante de una familia cósmica de miles de hermanas dispersas por la galaxia. El hallazgo redefine nuestro lugar en el vecindario estelar y cómo nacen las estrellas que iluminan la Vía Láctea.

Por Enrique Coperías

Las Pléyades, también conocidas como las Siete Hermanas, forman un cúmulo abierto de unas 3.000 estrellas situado a unos 400 años luz de la Tierra, en la constelación de Tauro. Cortesía: NASA, ESA, AURA/Caltech, Palomar Observatory

El cúmulo de las Pléyades, también conocido como las Siete Hermanas, Messier 45 y M45, ha brillado desde siempre como un grupo de estrellas jóvenes, azules y unidas en el cielo de Tauro. Pero los astrónomos siempre sospecharon que su historia estaba incompleta.

Ahora, gracias a los datos combinados de los telescopios espaciales TESS (Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito) y Gaia, un equipo de la Universidad de Carolina del Norte y de la Carnegie Institution ha anunciado que las Pléyades no son un grupo aislado, sino el núcleo de una inmensa familia estelar que se extiende a lo largo de 600 años luz. Han encontrado lo que llaman el Complejo de las Grandes Pléyades, una red de miles de estrellas nacidas del mismo gigantesco cúmulo molecular hace unos 125 millones de años.

«Este estudio cambia nuestra forma de ver las Pléyades; no son solo siete estrellas brillantes, sino miles de hermanas perdidas hace mucho tiempo dispersas por todo el cielo», dice Andrew Boyle, autor principal y estudiante de doctorado en Física y Astronomía en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados Unidos).

Qué son las Pléyades y por qué son tan importantes

Las Pléyades son un cúmulo abierto de estrellas jóvenes, situado a unos 440 años luz de la Tierra, en la constelación de Tauro. Su brillo y cercanía lo han convertido en un referente tanto científico como cultural: En la mitología griega, las Pléyades eran las siete hijas de Atlas y Pleione, transformadas en estrellas por Zeus para protegerlas del cazador Orión. Aparecen en el Antiguo Testamento, en el Talmud, en la mitología maorí como Matariki y hasta en el logotipo de la firma de coches Subaru.

Desde hace décadas, los astrónomos las usan como laboratorio natural para estudiar la evolución estelar, la rotación de las estrellas y la formación de exoplanetas. Sin embargo, hasta ahora se pensaba que su tamaño era modesto. El nuevo estudio demuestra que las Pléyades son veinte veces más extensas de lo que se creía.

Hay que decir que la idea de que los cúmulos estelares se disuelven con el tiempo no es nueva. La mayoría no sobrevive más de unos cientos de millones de años: la gravedad galáctica, los encuentros con nubes de gas y las propias interacciones internas van desmembrando lentamente sus lazos. Lo que sí es nuevo es la capacidad de los astrónomos para reconstruir ese árbol genealógico cósmico.

Hasta ahora, los científicos podían seguir el rastro de los cúmulos jóvenes, pero una vez dispersos, sus miembros se perdían en el campo estelar. La precisión de la misión Gaia de la ESA, que mide posiciones y movimientos de más de mil millones de estrellas, y las curvas de luz del telescopio espacial TESS de la NASA, que permiten estimar su edad mediante la velocidad de rotación, han cambiado el juego.

Boyle y sus colegas desarrollaron un método estadístico —una especie de genealogía galáctica basada en rotaciones y trayectorias— para identificar qué estrellas nacieron juntas aunque hoy estén separadas cientos de años luz.

La gran búsqueda y la caza de 3.000 estrellas

El equipo comenzó por el cúmulo más icónico y estudiado: las Pléyades. Para ello, utilizaron una muestra inicial de casi siete millones de estrellas cercanas observadas por TESS y Gaia, y seleccionaron aquellas que se movían a menos de 5 doce días, un tiempo típico de las estrellas de unos 120 millones de años de edad.

Con técnicas de aprendizaje automático (el algoritmo HDBSCAN) identificaron un conjunto coherente de estrellas con movimientos y edades compatibles con las Pléyades.

Luego ampliaron la búsqueda incluyendo estrellas sin medidas completas de velocidad radial, gracias a un método de comovimiento que estima la probabilidad de que viajen en la misma dirección. Así lograron un censo de más de 3.000 estrellas que forman un conjunto estructurado y coetáneo.

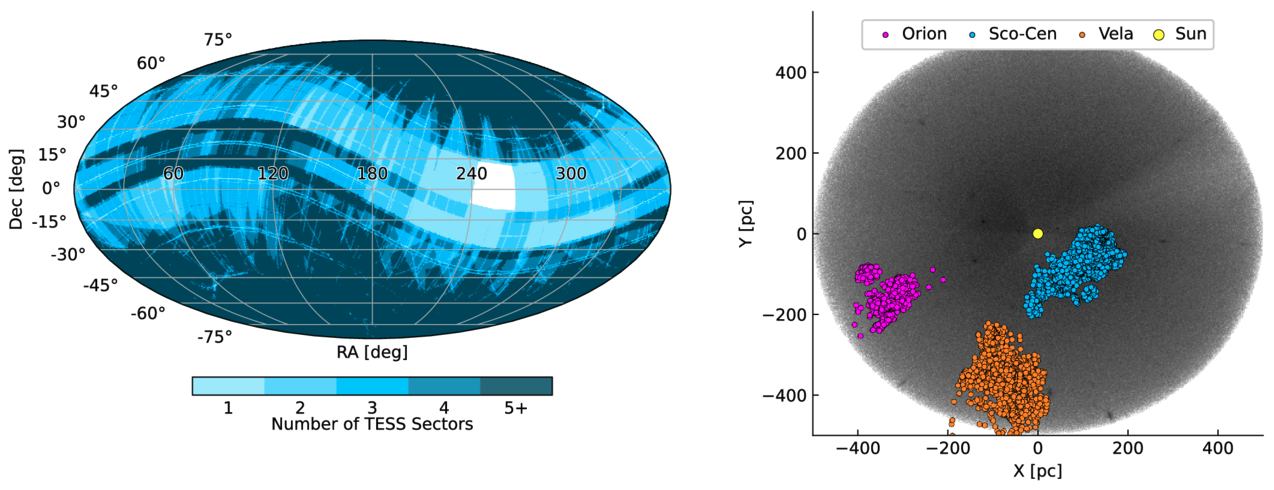

El telescopio espacial TESS observa casi todo el cielo, lo que permite estudiar grandes complejos estelares como Orión, Escorpio–Centauro y Vela. Estas regiones jóvenes, formadas por miles de estrellas, se extienden por cientos de años luz alrededor del Sol. Cortesía: Andrew W. Boyle et al

Qué es el Complejo de las Grandes Pléyades

El resultado del experimento fue sorprendente: el Complejo de las Grandes Pléyades no solo incluye el núcleo conocido, sino también al menos seis grupos estelares previamente catalogados; entre ellos, el célebre grupo en movimiento de AB Doradus, un sistema estelar que se encuentra a 48,7 años luz en la constelación austral de Dorado.

Además dieron caza a dos agrupaciones nueva, que bautizaron GPC-1 y GPC-2. Todas ellas comparten composición química, edad y velocidades espaciales, lo que sugiere que nacieron del mismo enorme cúmulo molecular que dio origen a las Siete Hermanas.

Las simulaciones orbitales muestran que varias de estas agrupaciones, como UPK 303 y Theia 301, pasaron muy cerca del núcleo de las Pléyades hace entre 70 y 80 millones de años, antes de alejarse lentamente bajo el efecto del campo gravitatorio de la Vía Láctea. Es decir, son hermanas separadas por el tiempo y el movimiento galáctico.

Pruebasque confirman el parentesco cósmico

Para constatar que estas estrellas no solo se parecen sino que son de la misma familia, los investigadores aplicaron una batería de pruebas: compararon sus posiciones en el diagrama color–magnitud, una especie de retrato de edad estelar; su velocidad de rotación; su metallicidad, la proporción de elementos pesados, una huella química del lugar de nacimiento; y la trayectoria de sus órbitas durante los últimos 125 millones de años.

En todos los casos, los resultados fueron consistentes con una edad y composición comunes.

Incluso los espectros de varios de estos grupos, tomados por los proyectos LAMOST y Sloan Digital Sky Survey, revelan patrones idénticos en elementos como el magnesio, el silicio o el aluminio.

🗣️ «Los estamos dando cuenta de que muchas de las estrellas cercanas al Sol forman parte de enormes familias estelares extendidas con estructuras complejas —afirma Andrew Mann, coautor del estudio y profesor de Física y Astronomía en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill . Y añade—: Nuestro trabajo ofrece una nueva manera de descubrir estas relaciones ocultas».

Las Pléyades, un cúmulo que se disuelve ante nuestros ojos

Las simulaciones también muestran que las Pléyades están experimentando una lenta disolución gravitatoria. El cúmulo central, unas 850 masas solares agrupadas en una esfera de apenas 10 años luz de diámetro, mantiene todavía su cohesión, pero miles de sus miembros se han desprendido y dispersado en dos direcciones, formando una especie de colas de marea: una que precede al cúmulo en su órbita galáctica y otra que lo sigue, como las estelas de un barco.

Los investigadores encontraron indicios claros de esta expansión: las estrellas más cercanas al núcleo se separaron recientemente, mientras que las más lejanas parecen haber partido hace más de 100 millones de años. En otras palabras, el Complejo de las Grandes Pléyades es la fotografía de un cúmulo en plena evaporación, cuyos fragmentos todavía conservan un ritmo común de rotación y desplazamiento.

🗣️ «Al medir cómo giran las estrellas, podemos identificar grupos estelares demasiado dispersos para ser detectados con los métodos tradicionales, abriendo así una nueva ventana a la arquitectura oculta de nuestra galaxia», comenta Boyle.

Implicaciones: genealogías cósmicas y origen del Sol

La existencia de este complejo plantea preguntas fascinantes sobre cómo nacen y mueren los cúmulos. Si un solo evento de formación puede producir una estructura de cientos de parsecs, eso implica que las nubes moleculares gigantes del pasado cercano —las fábricas de estrellas— fueron mucho más extensas y duraderas de lo que se pensaba.

También sugiere que muchos de los grupos estelares jóvenes identificados por Gaia podrían ser, en realidad, fragmentos de un mismo parto cósmico.

El hallazgo reinterpreta el papel de las Pléyades como laboratorio de la evolución estelar. Desde hace un siglo se usaban como referencia para calibrar edades, estudiar la rotación de las estrellas o buscar exoplanetas jóvenes. Ahora, al descubrir su entorno extendido, se convierten además en un modelo para estudiar la disolución de cúmulos y la arquitectura dinámica del vecindario solar.

Recreación artística de las Pléyades vistas desde el Old Well, el emblemático pozo del campus de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Cortesía: Ana Isabel López Murillo.

Más allá de las Siete Hermanas

El método desarrollado por Boyle y su equipo, esto es, una combinación de cinemática gaiana, rotación estelar y estadística bayesiana, se aplicará ahora a otros cúmulos cercanos como Orión, Escorpio–Centauro o Vela, con el objetivo de trazar sus genealogías completas.

«Estamos empezando a ver la Vía Láctea no solo como un mapa de posiciones, sino como una red familiar», escriben los autores en The Astrophysical Journal.

En términos poéticos, las Pléyades han dejado de ser siete: hoy sabemos que tienen miles de hermanas perdidas, dispersas pero reconocibles gracias a su ADN rotacional y químico. Lejos de ser un grupo cerrado, son el vestigio visible de una gran generación de estrellas nacidas juntas y ahora repartidas por el cielo.

Hacia una nueva cartografía de la Vía Láctea

La combinación de los telescopios espaciales TESS y Gaia está transformando la astrofísica estelar en una ciencia de genealogías. Al unir la precisión astrométrica de Gaia con los ritmos luminosos medidos por el TESS, los astrónomos pueden ahora reconstruir los vínculos familiares de las estrellas con un detalle impensable hace una década. Es, en cierto modo, el paso de los árboles genealógicos humanos a los árboles cósmicos.

El descubrimiento del Complejo de las Grandes Pléyades demuestra que los cúmulos no son puntos aislados, sino estructuras vivas y extendidas, con historias compartidas y trayectorias que se entrelazan durante millones de años.

Las Siete Hermanas, que durante tanto tiempo simbolizaron la belleza y el misterio del firmamento, se revelan así como las herederas visibles de una familia mucho más antigua y numerosa, cuyo eco todavía recorre la galaxia.▪️

Información facilitada por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Fuente: Andrew W. Boyle, Luke G. Bouma and Andrew W. Mann. Lost Sisters Found: TESS and Gaia Reveal a Dissolving Pleiades Complex. The Astrophysical Journal (2025). DOI: 10.3847/1538-4357/ae0724