¿Comerse a la competencia? Nueva evidencia sugiere que los agricultores neolíticos de Atapuerca se zampaban a sus enemigos

Hace 5.700 años, en el corazón de la Sierra de Atapuerca, once personas fueron sacrificadas, descuartizadas y comidas en un acto de canibalismo. La cueva de El Mirador guarda las huellas de uno de los episodios más inquietantes del Neolítico ibérico.

Por Enrique Coperías

Recreación hiperrealista de la Cueva de El Mirador (Sierra de Atapuerca): en primer plano, arqueólogos actuales excavan un esqueleto; al fondo, la evocación de un ritual de canibalismo neolítico iluminado por antorchas. Imagen generada con DALL-E

En el corazón de la Sierra de Atapuerca, cuna de hallazgos que han cambiado para siempre nuestra visión de la prehistoria, una cueva ha vuelto a sorprender a la ciencia.

Se llama El Mirador y, a diferencia de otros yacimientos vecinos, centrados en los orígenes remotos del ser humano, guarda un secreto más reciente y perturbador: la evidencia de un episodio de canibalismo cometido hace unos 5.700 años, en pleno Neolítico final.

El descubrimiento no es nuevo en la arqueología europea. Restos humanos con señales inequívocas de haber sido procesados como carne —cortes, fracturas para extraer médula, marcas de dientes humanos— se han documentado en varios puntos del continente.

Pero el caso de El Mirador, publicado en la revista Scientific Reports, destaca por su contexto y su grado de detalle: un episodio aislado, de corta duración, que pudo estar vinculado a un acto de violencia entre comunidades, más que a rituales funerarios o a la escasez de alimento.

Una cueva con muchos usos y una sorpresa en los huesos

El Mirador es una cavidad kárstica situada en la vertiente sur de la Sierra de Atapuerca, en Burgos (España). Excavada desde 1999, la cueva ha revelado ocupaciones que van desde el Neolítico hasta el Bronce Medio. Durante siglos, fue establo para el ganado, lugar de enterramientos colectivos y escenario de actividades domésticas. Entre sus depósitos, los investigadores han recuperado más de 5.000 restos humanos.

En 2001 ya se había identificado un caso de canibalismo en un nivel de la Edad del Bronce temprano: seis individuos que, además de cortes y fracturas, presentaban cráneos transformados en copas. Pero en excavaciones posteriores, en otras galerías de la cueva, aparecieron huesos más antiguos con modificaciones similares.

El análisis de radiocarbono, afinado con modelos bayesianos, situó este conjunto en un momento muy concreto: entre 5.709 y 5.573 años antes del presente, justo al final del Neolítico y sin relación con el episodio de la Edad del Bronce.

La sorpresa fue doble para el equipo coordinado por Palmira Saladié, Francesc Marginedas y Antonio Rodríguez-Hidalgo, del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES): los análisis de estroncio (8⁸⁷Sr/⁸⁶Sr)) indicaron que las personas procesadas eran locales, no forasteros. Y el conjunto de evidencias apuntaba a un evento único, no a una práctica habitual entre los habitantes de la cueva.

Once personas, una carnicería minuciosa

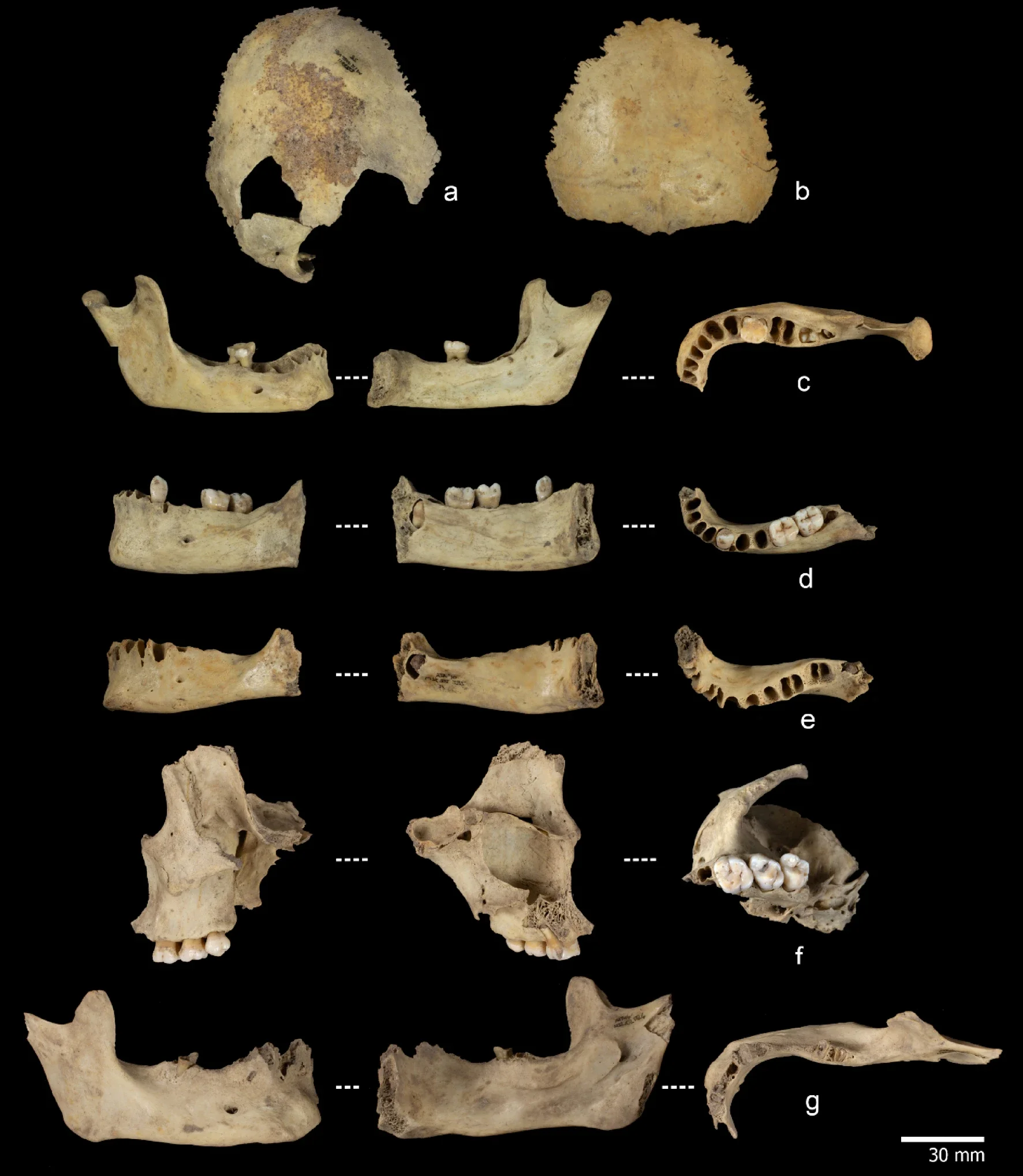

Los huesos modificados —650 fragmentos en total— proceden de al menos once individuos: tres niños, dos adolescentes y cuatro adultos, uno de ellos mayor de cincuenta años, más otros dos adultos de edad indeterminada. Las marcas cuentan una historia clara.

Cortes finos en cráneos, mandíbulas, costillas, vértebras y extremidades muestran un proceso de despiece sistemático: desollado, descarnado, desarticulación y evisceración.

Los golpes para fracturar huesos largos, abrir cráneos y acceder a la médula ósea y el cerebro dejaron muescas y hoyos característicos. Muchas superficies óseas presentan un pulido brillante (pot polishing) asociado a la cocción, y en 157 fragmentos hay marcas de dientes humanos: hendiduras, estrías y aplastamientos coincidentes con experimentos de masticación.

En algunos casos, los huesos muestran signos de calor, pero la temperatura rara vez superó los 300 ºC. Esto, unido a la asociación con capas de estiércol quemado, hace pensar que muchas piezas se carbonizaron por la limpieza periódica de los corrales, no necesariamente como parte de la preparación culinaria.

Muestras utilizadas para estimar la edad en el momento de la muerte de los individuos sacrificados y canibalizados. Cortesía: Scientific Reports (2025). DOI: 10.1038/s41598-025-10266-w

Interpretación: ritual, hambre o violencia

Explicar el canibalismo prehistórico es siempre delicado. La antropología distingue varias categorías:

✅ El endocanibalismo funerario, en el que se consume a los propios difuntos como parte de un rito. La hipótesis ritual queda debilitada por lo puntual del episodio y por la ausencia de repetición en otros momentos del Neolítico local. Además, aunque los individuos eran del entorno, no hay indicios de que se tratase de un acto recurrente dentro de la comunidad.

✅ El canibalismo de supervivencia, ligado a hambrunas extremas. La opción de la hambruna también pierde fuerza: los restos vegetales y animales de la época apuntan a un medioambiente de bosque mediterráneo mixto, con recursos variados y sin evidencias claras de escasez crónica. El registro palinológico refleja un aumento de encinas y una tendencia a la aridez, pero no una crisis que pusiera en jaque la subsistencia. Tampoco la demografía del grupo —con representación equilibrada de niños, jóvenes y adultos— coincide con el patrón de mortalidad que suele dejar una hambruna, donde predominan ancianos y niños pequeños.

✅ El exocanibalismo, que suele ocurrir en contextos de guerra o violencia intergrupal. La tercera hipótesis, la de la violencia, encaja mejor con el contexto y los paralelos arqueológicos. En varios yacimientos europeos del Neolítico final, como Talheim o Asparn/Schletz en Alemania, se han hallado fosas con víctimas de todas las edades, interpretadas como masacres de comunidades enteras. En la península ibérica, el sitio pirenaico de Els Trocs documenta un caso similar. En estos escenarios, no siempre hay traumas visibles en los huesos —muchas lesiones letales no dejan huella ósea—, pero sí un patrón de muerte masiva seguida de manipulación intensiva de los cuerpos.

En El Mirador, la combinación de un evento único, el cambio posterior en el uso de la cueva y la distribución de edades apunta a un episodio de canibalismo bélico: un grupo reducido, quizá una familia extensa, habría sido capturado y sacrificado por otra comunidad, que procesó los cuerpos como parte de un acto simbólico o de dominación.

Un mosaico de violencia en el Neolítico

«No estamos ante una tradición funeraria ni ante una respuesta a una hambruna extrema —confirma Marginedas. Y añade—: Las evidencias apuntan a una posible acción violenta, dado el corto espacio de tiempo en el que se sucedió todo, posiblemente entre comunidades campesinas en conflicto».

La idea de un Neolítico pacífico, dominado por aldeas de agricultores y pastores que vivían en armonía, hace tiempo que se tambalea. La expansión de la agricultura y la ganadería trajo consigo un aumento de la población, competencia por recursos y tensiones entre grupos.

La arqueología europea de los últimos años ha revelado un rosario de evidencias de conflictos neolíticos: fortificaciones, armas, traumas óseos, yacimientos con muertos violentos e incluso masacres.

En la península iIbérica, estas manifestaciones van desde choques localizados hasta matanzas de comunidades enteras. Los motivos pudieron ser variados: disputas territoriales, tensiones entre poblaciones recién llegadas y grupos locales o luchas por el control de rutas y recursos estratégicos.

En este panorama, el caso de El Mirador añade un matiz inquietante: la violencia podía culminar no solo en la eliminación física del adversario, sino también en su consumo. Un gesto que, más allá de su valor nutritivo, probablemente tenía un peso simbólico: humillar al enemigo, apropiarse de su fuerza o reforzar la cohesión del grupo vencedor.

«El conflicto y el desarrollo de estrategias para evitarlo son parte de la naturaleza humana —señala Rodríguez-Hidalgo. Y añade—: La etnografía y la arqueología nos enseñan que aún en sociedades escasamente estratificadas se dan episodios de violencia donde además se procede al consumo de los enemigos como forma de eliminación extrema».

Marcas en diferentes huesos que evidencian que sus dueños fueron comidos por otros seres humanos, en la cueva burgaleza de El Mirador. Cortesía: Scientific Reports (2025). DOI: 10.1038/s41598-025-10266-w

Entre la ciencia forense y la historia cultural

El estudio de El Mirador es un ejemplo de cómo la arqueología actual combina técnicas de alta precisión con interpretaciones culturales complejas. La tafonomía —el análisis de cómo se modifican los restos humanos tras la muerte— permite distinguir marcas hechas por herramientas, dientes humanos o procesos naturales.

La datación por radiocarbono, calibrada con modelos estadísticos, sitúa los eventos en su contexto exacto. Los isótopos de estroncio revelan el origen geográfico de los individuos.

Pero interpretar el porqué de esas huellas exige ir más allá de los datos: comparar con otros yacimientos, integrar información ambiental, demográfica y etnográfica, y reconocer los límites de la inferencia.

En palabras de los autores, «es imposible establecer si el canibalismo de El Mirador formaba parte de una tradición institucionalizada; todo apunta a un episodio aislado, probablemente ligado a un contexto de violencia intergrupal».

Una ventana incómoda al pasado

El hallazgo de canibalismo en el Neolítico final de Atapuerca no es un relato de barbarie primitiva, sino una pieza más en el complejo puzle de las sociedades prehistóricas.

Nos recuerda que la violencia organizada, lejos de ser un invento de épocas recientes, acompaña a la humanidad desde hace milenios, y que las prácticas culturales pueden entrelazarse con ella de formas que hoy nos resultan perturbadoras.

«La recurrencia de estas prácticas en distintos momentos de la prehistoria reciente en la cueva de El Mirador convierte a este yacimiento en un sitio clave para comprender el canibalismo humano prehistórico y su vínculo con la muerte, así como con una posible interpretación ritual o cultural del cuerpo humano dentro de la cosmovisión de aquellos grupos», concluye Saladié.

La cueva de El Mirador, con su larga historia como redil, cementerio y escenario de eventos excepcionales, seguirá dando que hablar. Sus sedimentos, removidos por siglos de uso, todavía guardan secretos. Y quizá en ellos se escondan más pistas de cómo vivieron, murieron —y a veces fueron consumidos— los primeros agricultores y pastores de la Meseta norte. ▪️

Información facilitada por el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES)

Fuente: Saladié, P., Marginedas, F., Morales, J.I. et al. Evidence of neolithic cannibalism among farming communities at El Mirador cave, Sierra de Atapuerca, Spain. Scientific Repports (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-10266-w