Ingenieros del Jurásico: así modelaron los dinosaurios el paisaje, los ríos y los bosques

Un nuevo estudio revela que los dinosaurios no solo dominaron la Tierra, sino que también actuaron como ingenieros de ecosistemas, moldeando ríos, suelos y bosques. Su extinción tras el impacto del asteroide Chicxulub abrió el camino a selvas densas y a un paisaje radicalmente distinto.

Por Enrique Coperías

Recreación del Cretácico tardío: una manada de dinosaurios herbívoros abre claros en la vegetación y pisa los suelos junto a un río inestable. Según un estudio reciente, estos gigantes actuaban como ingenieros de ecosistemas, impidiendo el desarrollo de bosques densos y manteniendo paisajes abiertos hasta su extinción tras el impacto del asteroide Chicxulub. Imagen generada con DALL-E

Hace sesenta y seis millones de años, un asteroide de más de diez kilómetros de diámetro cambió para siempre la historia de la vida en la Tierra. El impacto en lo que hoy es la península de Yucatán provocó la desaparición de los dinosaurios no avianos y de gran parte de los ecosistemas del planeta.

Lo que solemos contar de aquel episodio es la historia del cataclismo, las lluvias de fuego, el invierno global y la extinción masiva. Pero un grupo de geólogos y paleontólogos propone ahora mirar más allá de la tragedia inmediata y preguntarse por las consecuencias a medio y largo plazo de la desaparición de los grandes dinosaurios herbívoros.

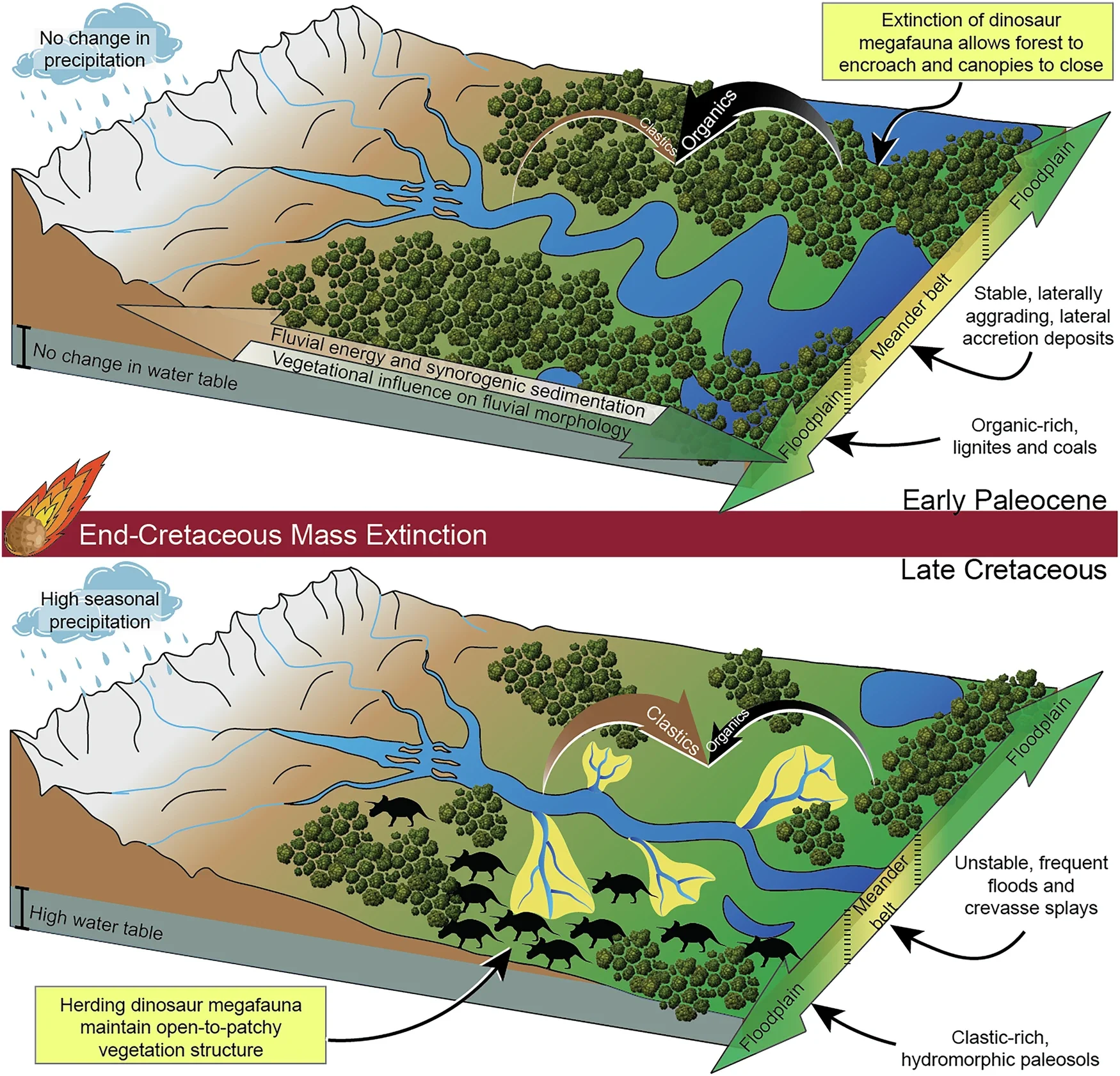

Su conclusión es tan sorprendente como sugerente: esos animales colosales eran, en cierto modo, ingenieros de ecosistemas. Su mera presencia impedía el desarrollo de bosques densos y mantenía los paisajes abiertos, moldeando a la vez el curso de los ríos y la dinámica de los suelos. Su repentina ausencia, tras el impacto del aerolito Chicxulub, desencadenó una transformación drástica en los paisajes del continente americano y probablemente en buena parte del planeta.

Evidencias en el registro geológico del Cretácico-Paleógeno

El estudio, publicado en la revista Communications Earth & Environment, ha sido liderado por investigadores de la Universidad de Míchigan, la Universidad de Alabama y otras instituciones. Analizando formaciones rocosas de hace entre 66 y 65 millones de años en la cuenca del Williston y en el Bighorn Basin, en Estados Unidos, el equipo de investigadores detectó un cambio abrupto y sistemático en los sedimentos fluviales coincidente con el límite Cretácico-Paleógeno (K-Pg).

En las capas más antiguas, correspondientes al final del Cretácico, predominan suelos encharcados, canales de ríos inestables y depósitos de lodo asociados a cursos que cambiaban de cauce con frecuencia. Por encima, en las capas ya del Paleógeno, aparecen bosques pantanosos, carbones formados por la acumulación de materia orgánica y ríos más estables, con meandros amplios y duraderos.

Ese patrón se repite en diferentes regiones y no puede explicarse por variaciones climáticas locales o por movimientos tectónicos. La hipótesis que proponen los autores es radical: fueron los dinosaurios, o más bien su súbita desaparición, la causa de esa reconfiguración del paisaje.

Elefantes, mamuts, dinosaurios… Una historia que se repite

La idea de que los grandes herbívoros son ingenieros de ecosistemas no es nueva. Los elefantes africanos, por ejemplo, cumplen hoy un papel parecido: derriban árboles, abren claros y mantienen las sabanas que, de otro modo, tenderían a cerrarse en selvas. En su ausencia, los bosques avanzan y se pierden hábitats abiertos.

Lo mismo sucedió tras la desaparición de los mamuts y los mastodontes en el Pleistoceno: los paisajes se transformaron con rapidez, y la ausencia de estos mamíferos proboscídeos favorecó la expansión de bosques más densos.

Los dinosaurios, sin embargo, eran aún más grandes y abundantes, y muchos se movían en manadas que ejercían una presión constante sobre la vegetación. Sus toneladas de peso, sus hábitos de ramoneo y su tránsito en grandes grupos impedían que se consolidaran selvas cerradas. Al mantener el terreno despejado y la cubierta vegetal fragmentada, promovían además que los ríos se desbordaran con frecuencia, depositando sedimentos y creando suelos poco estables.

Cómo los dinos influían en bosques, suelos y ríos

El registro geológico confirma este efecto. En las rocas del Cretácico tardío predominan los depósitos de canales efímeros, de riachuelos que cambian de rumbo, de suelos saturados de agua que nunca llegan a estabilizarse. Todo ello encaja con un paisaje abierto, pisoteado y alterado de manera constante por la megafauna.

Sin embargo, en cuanto desaparecen los dinosaurios, la situación se invierte: los bosques se expanden, los ríos se estabilizan y los suelos acumulan capas de materia orgánica hasta convertirse en carbones. El contraste entre las formaciones Hell Creek o Lance (Cretácico) y Fort Union (Paleógeno) es tan marcado que se reconoce fácilmente a simple vista en los afloramientos. Es como si el continente hubiera pasado, casi de la noche a la mañana, de ser un mosaico de praderas abiertas y ríos cambiantes a un paisaje de selvas y pantanos estables.

«Lo que nos dimos cuenta fue de que esas franjas tipo pijama en realidad no eran depósitos de estanques en absoluto. Son depósitos de barras de meandro, es decir, depósitos que se forman en el interior de un gran meandro de un río. Así que, en lugar de estar viendo un ambiente de aguas tranquilas, lo que en realidad estamos viendo es el interior muy activo de un meandro», explica Luke Weaver, paleontólogo de la Universidad de Míchigan.

Ilustración conceptual de la hipótesis de los dinosaurios como ingenieros de ecosistemas: los grandes dinosaurios habrían favorecido paisajes abiertos, con ríos inestables que cambiaban de cauce y depositaban sedimentos en las llanuras. Tras la extinción masiva del final del Cretácico, los bosques cerrados pudieron expandirse, estabilizando los meandros y acumulando estratos ricos en materia orgánica.

Ni un Paleoceno húmedo ni una transgresión marina

Los científicos descartan explicaciones alternativas. La llamada hipótesis del Paleoceno húmedo, que atribuía esos cambios a un aumento de las precipitaciones tras el impacto, no se sostiene: los registros paleoclimáticos no muestran variaciones de lluvia suficientemente bruscas como para justificar una transformación tan radical.

Tampoco encaja la idea de una transgresión marina —la entrada del mar Cannonball en el interior de Norteamérica—, porque ocurrió varios cientos de miles de años después y no coincide con el límite exacto en que se observa la transición. Ni siquiera los movimientos tectónicos asociados a la orogenia Laramide pueden explicar un cambio tan sincronizado y repentino a escala continental.

La hipótesis de los dinosaurios como ingenieros de ecosistemas, en cambio, ofrece una explicación coherente y respaldada por los citados paralelismos modernos.

Expansión de selvas y surgimiento de primates

El hallazgo tiene implicaciones que van más allá de la sedimentología. Si los dinosaurios mantenían abiertos los paisajes, su desaparición no solo estabilizó los ríos, sino que también favoreció la expansión de bosques densos. Eso, a su vez, influyó en la evolución de plantas y animales. La proliferación de angiospermas con semillas grandes en el Paleógeno, por ejemplo, puede relacionarse con la aparición de selvas cerradas que ofrecían nuevas oportunidades de dispersión y sombra.

De igual modo, los mamíferos, que durante el Mesozoico habían sido en su mayoría pequeños y adaptados a hábitats abiertos o subterráneos, encontraron en los nuevos bosques un entorno donde prosperar especies arborícolas y frugívoras, como los primeros primates.

El estudio sugiere así que el auge de los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios no se debió solo a la desaparición de sus depredadores, sino también a una profunda transformación del paisaje que abrió nuevos nichos ecológicos.

«Al estabilizarse los ríos, se corta el suministro de arcilla, limo y arena a las zonas más alejadas de la llanura de inundación, de modo que lo que se acumula sobre todo es material orgánico», comenta Weaver.

Cómo la vida transforma el planeta

Los dinosaurios fueron “ingenieros de ecosistemas”, capaces de impedir que los bosques densos prosperaran. Su repentina desaparición provocó cambios ecológicos a gran escala, según un estudio de la Universidad de Míchigan, representado aquí en una ilustración artística. Cortesía: Julius Csotonyi

La investigación también invita a reconsiderar cómo entendemos las extinciones masivas. No se trata únicamente de contar especies perdidas, sino de reconocer cómo la desaparición de ciertos animales altera de raíz el funcionamiento de los ecosistemas. Los dinosaurios no eran simples consumidores de plantas: eran agentes geológicos, capaces de modificar cauces fluviales, suelos y coberturas vegetales.

La ausencia de estos reptiles se tradujo en un cambio duradero, que persistió durante millones de años y que aún hoy es visible en las rocas. Como escriben los autores, «la vida también es capaz de esculpir el planeta».

«Muy a menudo, cuando pensamos en cómo la vida ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo los ambientes cambian a lo largo del tiempo, solemos decir que el clima cambia y, por tanto, tiene un efecto específico en la vida, o que una montaña crece y, por tanto, tiene un efecto específico en la vida. Rara vez se piensa que la propia vida pueda alterar el clima y el paisaje. La flecha no va solo en una dirección», reflexiona Weaver.

De bosques abiertos en el Cretácico a cerrados en el Paleógeno

La propuesta de los dinosaurios ingenieros es, además, falsable y verificable. Los investigadores plantean predicciones concretas: que en cualquier sección continental donde se identifique con precisión el límite Cretácico-Paleógeno debería observarse un cambio de facies sedimentarias; que la estructura del dosel vegetal —es decir, si los bosques eran abiertos y dejaban pasar la luz o cerrados y oscuros— puede deducirse a partir de fósiles de hojas y polen que indican cuánta luz recibían las plantas.

Según esta evidencia, los bosques habrían pasado de abiertos en el Cretácico a cerrados en el Paleógeno; y que los ríos posteriores al límite deberían mostrar meandros más amplios y duraderos que los anteriores.

Futuras campañas de campo y análisis paleobotánicos podrán poner a prueba estas ideas y confirmar hasta qué punto los dinosaurios moldearon el paisaje en el que vivieron.

Los dinosaurios, fuerzas geológicas de su tiempo

Más allá de la ciencia estricta, el relato tiene un componente casi literario. Pensar en los dinosaurios como arquitectos involuntarios de su mundo nos obliga a cambiar la perspectiva. No eran solo gigantes que devoraban plantas o se enfrentaban entre sí, sino fuerzas ecológicas que impedían el avance del bosque y mantenían a raya a los ríos.

Su desaparición no fue solo el fin de una era zoológica, sino el comienzo de una nueva etapa en la historia del paisaje terrestre. El mundo que heredaron los mamíferos —y en última instancia nosotros— no habría sido el mismo sin ese vuelco.

«Ese fue el momento bombilla en el que todo encajó. Los dinosaurios son enormes. Debían de tener algún tipo de impacto en esta vegetación», recuerda Weaver.

Representación artística del impacto del meteorito Chicxulub, en la península de Yucatán, hace 65 millones de años. Cortesía: Donald E. Davis

Analogías con la crisis ambiental actual

En tiempos en que la humanidad discute sobre su propio papel como fuerza geológica capaz de alterar el clima y los ecosistemas, la lección resuena con fuerza. La biosfera ha estado siempre entrelazada con la geosfera: los seres vivos no solo se adaptan al medio, también lo transforman. Así como los bosques primitivos modelaron la atmósfera en el Devónico, o los arrecifes de coral han modificado costas enteras, los dinosaurios moldearon ríos y llanuras al mantener abiertos los paisajes.

La diferencia es que su influencia se ejercía a escala de millones de años, mientras que la nuestra se mide en décadas.

El trabajo, insisten los autores, no cierra el debate. Faltan datos cuantitativos sobre la estructura de los bosques y los cauces fluviales en aquel tiempo, y será necesario ampliar los estudios a otras regiones fuera de Norteamérica. Pero el patrón detectado en la cuenca del Williston y en el Bighorn Basin es lo bastante robusto como para replantear la visión tradicional.

Los dinosaurios no se limitaron a habitar un mundo, sino que fueron parte esencial de su arquitectura. Cuando desaparecieron, los ríos dejaron de serpentear con la misma libertad, los suelos se estabilizaron y los bosques cerrados se extendieron, creando un nuevo escenario para la evolución de la vida.

El legado de aquellos reptiles extintos

«Para mí, la parte más emocionante de nuestro trabajo es la evidencia de que los dinosaurios pudieron haber tenido un impacto directo en sus ecosistemas. Concretamente, que el impacto de su extinción quizá no se observe solo por la desaparición de sus fósiles en el registro geológico, sino también por los cambios en los propios sedimentos», apunta Courtney Sprain, científica planetaria de la Universidad de Florida.

Así, el legado de aquellos gigantes va más allá de sus fósiles. Está inscrito en la forma misma del paisaje, en las capas de carbón que se acumularon tras su extinción y en los meandros que aún marcan las rocas del Paleógeno.

Recordarlo es, en cierto modo, devolverles su papel como protagonistas de la historia geológica. No solo dominaron la Tierra durante más de 150 millones de años: también moldearon el terreno que hoy pisamos. Y su ausencia, como demuestra este estudio, fue tan transformadora como su presencia.

«El límite K-Pg fue, esencialmente, un cambio geológicamente instantáneo en la vida en la Tierra, y los cambios que estamos provocando en nuestra biota y en nuestros entornos de manera más amplia van a aparecer como igual de instantáneos en términos geológicos. Lo que ocurre en el transcurso de nuestras vidas es un parpadeo en la escala geológica, y por eso el límite K-Pg es nuestro mejor análogo para nuestra reestructuración muy abrupta de la biodiversidad, los paisajes y el clima», concluye Weaver. ▪️

Información facilitada por la Universidad de Míchigan

Fuente: Weaver, L. N., Tobin, T. S., Sprain, C. J. et al. Dinosaur extinction can explain continental facies shifts at the Cretaceous-Paleogene boundary. Communications Earth & Environment (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-025-02673-8