Olores y sabores en el cerebro: cómo los aromas engañan al sentido del gusto

Los aromas no solo acompañan a la comida: el cerebro los convierte en sabores reales. Un nuevo estudio revela cómo este truco neuronal decide lo que sentimos al comer.

Por Enrique Coperías

Los aromas pueden inducir sensaciones de sabor sin que haya moléculas gustativas presentes. Por eso una fresa sin azúcar sabe dulce y un café recién molido puede percibirse como amargo antes de probarlo. Cortesía: Battlecreek Coffee Roasters

Quien haya pasado un resfriado recordará la siguente escena: la nariz bloqueada y, de pronto, los alimentos saben a cartón mojado. Sin aromas que acompañen al bocado, hasta el guiso más elaborado pierde su gracia. Esta experiencia cotidiana ilustra un fenómeno fascinante que la neurociencia lleva años tratando de descifrar: cómo el cerebro mezcla señales químicas distintas —las del gusto y las del olfato— hasta fundirlas en una sola percepción, lo que llamamos el sabor.

Un estudio científico publicado en Nature Communications ofrece la radiografía más precisa hasta la fecha de este engaño sensorial. El trabajo, liderado por Putu Agus Khorisantono y Janina Seubert desde el Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, y Maria G. Veldhuizen, desde la Mersin University, en Turquía, demuestra que en la corteza insular del cerebro humano —una región escondida entre los pliegues de la corteza cerebral— se esconde un código neuronal común que traduce olores y gustos en una señal unificada: el sabor.

La conclusión parece sencilla: el olor de la fresa puede activar en el cerebro la misma huella que el azúcar sobre la lengua, de modo que la fresa huele dulce incluso sin azúcar de por medio. Pero el hallazgo va mucho más allá: revela que la integración entre gusto y olfato ocurre antes y en otro lugar distinto al que se pensaba, y que además estas huellas neuronales cambian con el tiempo.

Qué es la olfacción retronasal y cómo influye en el sabor

Para entender este descubrimiento conviene recordar cómo funciona la llamada olfacción retronasal. Cuando comemos, las moléculas volátiles de los alimentos ascienden desde la boca hasta la cavidad nasal a través de la garganta. Allí, en el epitelio olfativo, son detectadas por receptores que envían señales al encéfalo. Esa vía retronasal es distinta de la ortonasal, que es la que utilizamos al oler directamente con la nariz.

La diferencia no es trivial. Cuando olemos una sopa antes de probarla, usamos la olfacción ortonasal. Pero en cuanto la llevamos a la boca, las mismas moléculas llegan por detrás y se integran con la señal del gusto en la lengua.

El cerebro, entonces, ya no percibe solo olor o paladar, sino una experiencia multisensorial que llamamos sabor, aunque en realidad sea una construcción cerebral compleja.

El experimento del Karolinska: cómo se entrenó al cerebro

Los investigadores partieron de una hipótesis: si el sabor es más que la suma de gusto y olfato, debe existir una representación común en el cerebro. Para probarlo, diseñaron un ingenioso experimento con voluntarios sanos.

Primero, los participantes asistieron a sesiones de familiarización, en las que se les presentaron combinaciones congruentes de dulce y salado con sus respectivos aromas. Es decir, dulces acompañados de olores dulces (como la fresa) y sabores salados con aromas salados (como el caldo o el umami).

Después, ya dentro de un escáner de resonancia magnética funcional (fMRI), se les administraron de forma separada los componentes: unas veces solo el gusto (por ejemplo, un líquido dulce sin olor), otras solo el aroma (por ejemplo, olor de fresa sin azúcar).

El objetivo era comprobar si el cerebro respondía de forma parecida al gusto y al olor asociados. Para lograrlo, recurrieron a técnicas de análisis cerebral avanzadas que permiten observar no solo qué zonas se activan, sino también cómo se combinan entre sí. Con ayuda de algoritmos de inteligencia artificial, fueron capaces de detectar huellas neuronales mínimas que revelan si el cerebro está procesando un sabor dulce, salado o su aroma equivalente.

La insula como centro integrador de sabores

El resultado fue claro. En la corteza insular, una zona ya conocida como centro gustativo primario, aparecían patrones de actividad casi idénticos cuando el estímulo era el sabor o el olor correspondiente.

En términos sencillos: la misma región que se activa al detectar dulce en la lengua se enciende cuando percibimos el aroma dulce retronasal, aunque no haya azúcar presente.

«Vimos que la corteza del gusto reacciona a los aromas asociados al gusto como si fueran gustos reales —explica Khorisantono—. Este hallazgo ofrece una posible explicación de por qué a veces experimentamos el gusto solo a partir del olor, por ejemplo en las aguas saborizadas. Esto subraya hasta qué punto los olores y los sabores trabajan juntos para hacer que la comida resulte placentera, pudiendo incluso inducir antojos y fomentar el consumo excesivo de ciertos alimentos».

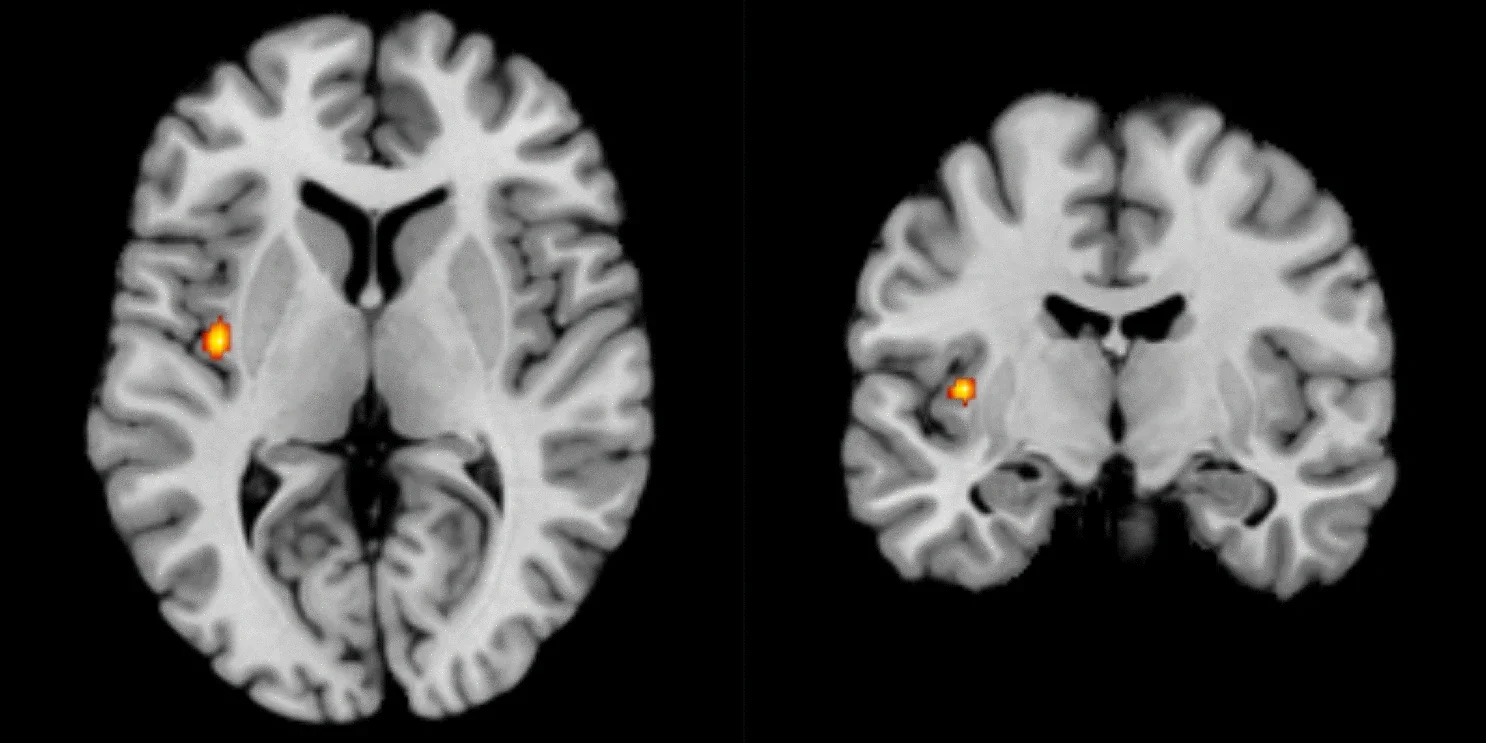

Resonancia magnética de un cerebro humano en la que se aprecia la ínsula activa. Cortesía: Scientific Report

Un «hub» común para las señales de la lengua y de la nariz

Lo más revelador del trabajo fue comprobar que la confusión entre olores y sabores no ocurre en la parte más básica de la ínsula, encargada de procesar el gusto puro, sino en áreas más complejas de esta región cerebral, que funcionan como un centro de integración y combinan ambas señales. Estas regiones funcionan como un hub donde confluyen las señales de la lengua y de la nariz para dar lugar al percepto final de sabor.

Además, las representaciones eran lo bastante robustas como para que un algoritmo pudiera distinguir entre dulce y salado tanto si la señal procedía de un sabor real como de un aroma asociado. Es decir, el cerebro genera un código compartido para dulce o salado que no depende de la modalidad sensorial de origen. «Esto demuestra que el cerebro no procesa el gusto y el olfato por separado, sino que crea una representación conjunta de la experiencia de sabor en la corteza gustativa», afirma Seubert—. Este mecanismo puede ser relevante para entender cómo se forman e influyen nuestras preferencias gustativas y nuestros hábitos alimentarios».

Aunque la insula fue la protagonista, Khorisantono y Seubert detectaron también huellas en otras regiones, como la corteza orbitofrontal lateral (OFC) y el lóbulo parietal inferior. Sin embargo, la insula fue la única corteza quimiosensorial primaria en mostrar esta integración, lo que la convierte en candidata a nodo central del sabor.

Esto matiza una idea extendida en neurociencia: que la OFC es el gran integrador de señales alimentarias, donde confluyen visión, tacto, gusto y olfato. El nuevo estudio científico sugiere que la integración quimiosensorial arranca antes, en la insula, y que la corteza orbitofrontal lateral podría encargarse más bien de evaluar el valor subjetivo de lo que comemos: cuánto nos gusta, cómo de satisfactorio resulta.

Plasticidad del sabor: un cerebro que cambia

Otra sorpresa vino de observar cómo estas huellas neuronales cambian con el tiempo. Al repetir las sesiones en distintos días, los científicos comprobaron que los patrones del gusto no eran idénticos entre jornadas. Había una deriva representacional, esto es, el modo en que la insula codifica el sabor varía con la experiencia y la exposición.

Este fenómeno ya se había descrito en roedores, pero nunca antes se había demostrado de forma tan clara en seres humanos. La interpretación es sugerente: el sabor no es un código rígido, sino plástico, modulable por el aprendizaje, la familiaridad y quizá también por el contexto.

En la OFC, en cambio, las representaciones eran más estables en el tiempo, lo que refuerza la idea de que ahí se procesa el valor subjetivo más que la identidad del sabor.

«Queremos averiguar si el patrón de activación en la corteza gustativa del cerebro cambia de salado a dulce cuando pasamos del pasillo de los quesos al de la repostería en el supermercado —señala Khorisantono—. Si es así, esto podría tener un impacto significativo en los alimentos que elegimos consumir».

El sabor como construcción cerebral

La implicación práctica del hallazgo es inmediata: los aromas pueden inducir sensaciones de sabor sin que haya moléculas gustativas presentes. Por eso una fresa sin azúcar sabe dulce y un café recién molido puede percibirse como amargo antes de probarlo.

La clave está en que el cerebro, una vez entrenado en las asociaciones, ya no distingue el origen de la señal. El olor dulce activa la misma red que el sabor dulce. De ahí que hablemos de un fenómeno cuasisinestésico: una ilusión en la que una modalidad sensorial evoca la otra.

Aunque el estudio científico resuelve una pieza crucial del puzle, deja abiertas preguntas muy intersantes. Por ejemplo, ¿qué ocurre con sabores complejos, como lo amargo o lo ácido, menos asociados a aromas cotidianos? ¿Y cómo influye la cultura gastronómica, que condiciona qué olores asociamos a qué sabores?

Los autores reconocen que trabajaron con combinaciones muy familiares —dulce y salado— y que los resultados podrían variar con estímulos menos habituales. También advierten que la lateralización, o sea, el predominio del hemisferio derecho en algunas activaciones, aún no se comprende del todo.

Durante un resfriado, la nariz bloqueada impide que los aromas lleguen al cerebro y los alimentos pierden su sabor: hasta la sopa más reconfortante sabe a cartón mojado. Imagen generada con Gemini

Un mapa neuronal del engaño sensorial

Lo que sí queda claro es que el sabor no reside en la lengua ni en la nariz, sino en el cerebro. La lengua detecta cinco cualidades básicas (dulce, salado, amargo, ácido y umami), mientras que la nariz discrimina miles de moléculas volátiles. Pero es la insula, con ayuda de otras regiones cerebrales, la que los combina en una experiencia unificada.

La próxima vez que un resfriado nos robe el sabor de la comida, podremos recordar que no hemos perdido el gusto, sino la mitad del truco. Sin la contribución retronasal de los aromas, el cerebro no puede completar el mosaico. Y es ese mosaico, no cada ficha por separado, lo que llamamos sabor.

Este estudio científico aporta la primera evidencia sólida de un código neuronal compartido entre olores retronasales y gustos en la insula humana. Ese código explica por qué los aromas pueden saber, cómo se forman nuestras preferencias culinarias y por qué el sabor es una ilusión cerebral más que una propiedad intrínseca de los alimentos.

La investigación no solo desvela la base biológica de un fenómeno cotidiano, sino que abre vías para aplicaciones en gastronomía, nutrición y hasta medicina. Desde diseñar alimentos más atractivos con menos azúcar hasta entender por qué algunos pacientes neurológicos pierden el apetito, las posibilidades son amplias.

Al final, lo que nos dice este trabajo es que saborear es, sobre todo, un acto cerebral. El gusto y el olfato ponen los ingredientes, pero el plato lo cocina la insula.▪️

Información facilitada el Instituto Karolinska

Fuente: Khorisantono, P. A., Veldhuizen, M. G. & Seubert, J. Tastes and retronasal odours evoke a shared flavour-specific neural code in the human insula. Nature Communications (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-63803-6